酒を手ばなした人々をむすぶ場を、作り、保つ

第7回オンライン公開講座

「患者学」へようこそ

加藤眞三 慶應義塾大学名誉教授

酒を手ばなした人々をむすぶ場を、作り、保つ

『アルコホーリクス・アノニマス(AA)の歴史』から学べること

葛西賢太 上智大学グリーフケア研究所特任准教授

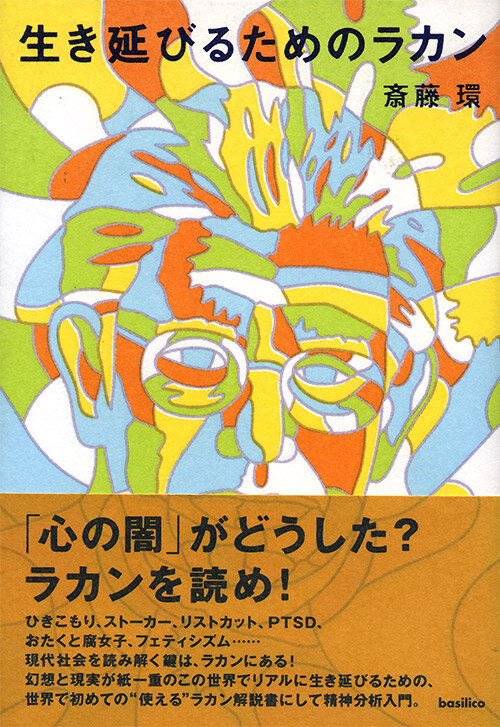

生き延びるためのラカン(リンク)

生き延びるためのラカン

斎藤環/著

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480429117/

第1回 なぜ「ラカン」なのか?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/01.html

第2回 貴方の欲望は誰のもの?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/02.html

第3回 「それが欲しい理由」が言える?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/03.html

第4回 「こころ」はどれほど自由か?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/04.html

第5回 「シフィニアン」になじもう

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/05.html

第6回 象徴界とエディプス

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/06.html

第7回 去勢とコンプレックス

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/07.html

第8回 愛と自己イメージをもたらす「鏡」

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/08.html

第9回 愛と憎しみの想像界

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/09.html

第10回 対象aをつかまえろ!

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/10.html

第11回 すべての男はヘンタイである

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/11.html

第12回 欲望はヴェールの彼方に

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/12.html

第13回 ヒステリーは何を問うか?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/13.html

第14回 女性は存在しない?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/14.html

第15回 「精神病」とはどんな事態か?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/15.html

第16回 「現実界」はどこにある?

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/16.html

第17回 ポロメオの輪の結び方

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/17.html

第18回 転移の問題 ーその(1)ー

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/18.html

最終回 転移・投影・同一化

https://www.cokes.jp/pf/shobun/h-old/rakan/

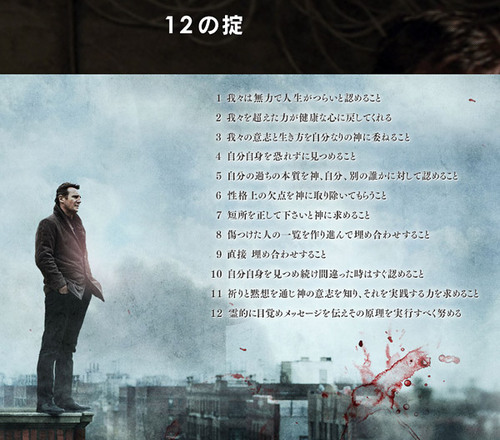

12の掟

タイムスリップ現象

井出草平の研究ノート:[発達障害]強度行動障害とは

http://d.hatena.ne.jp/iDES/20130830/1377863383

> 厚生労働科学研究費補助金(こころの健康件学研究事業)

> 広汎性発遺障害に対する早期治療法の開発 平成20年 分担研究報告

> 分担研究者 杉山登志郎

> 強度行動障害とは、発達障害児、者において通常生活に支障を来すような行動の異常を持つに至った場合である。

> 強度行動障害の8割前後まで自閉症もしくは自閉的傾向を持つ入所者であることが初期の調査において既に明示されており、徐々に対象は自閉症であることに施設側は気付くようになる。

> 行動療法が導入されると、厳密なプログラム作成に基づかない、負の教化子を多用した力による行動療法的指導とでもいう他にない対応を自閉症児に対して行うようになった。今日から見ればきわめて強引な対応が横行し、この影響は直ちにではなく、自閉症独自の記憶の障害であるタイムスリップ現象の介在によって数年から時として十年余のタイムラグを経て、青年期パニックの頻発という現象として噴出した。

> 強度行動障害とは、実は自閉症における青年期パニックの別名であり、自閉症に初めて向かい合った教育現渇、あるいは療育現場の混乱によって行動障害を呈するに至った自閉症児、自閉症青年の姿であった。

自立は、依存先を増やすこと

インタビュー 自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと

熊谷晋一郎さん(くまがやしんいちろう)小児科医/東京大学先端科学技術研究センター・特任講師

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm (魚拓)

地域で一人暮らしをしている先輩障害者の姿を、子どもの頃になんとなく見ていたこともあって、「自分にもできるはずだ」という確信があったのも大きかったと思います。具体的にどうやっているのかは分からないけど、明らかに自分より障害の重い人が一人暮らしできている。その事実が背中を押してくれました。

"自立"とはどういうことでしょうか?

一般的に「自立」の反対語は「依存」だと勘違いされていますが、人間は物であったり人であったり、さまざまなものに依存しないと生きていけないんですよ。

東日本大震災のとき、私は職場である5階の研究室から逃げ遅れてしまいました。なぜかというと簡単で、エレベーターが止まってしまったからです。そのとき、逃げるということを可能にする"依存先"が、自分には少なかったことを知りました。エレベーターが止まっても、他の人は階段やはしごで逃げられます。5階から逃げるという行為に対して三つも依存先があります。ところが私にはエレベーターしかなかった。

これが障害の本質だと思うんです。つまり、"障害者"というのは、「依存先が限られてしまっている人たち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存してないかのように錯覚できます。"健常者である"というのはまさにそういうことなのです。世の中のほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利さに依存していることを忘れているわけです。

実は膨大なものに依存しているのに、「私は何にも依存していない」と感じられる状態こそが、"自立"といわれる状態なのだろうと思います。だから、自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。障害者の多くは親か施設しか頼るものがなく、依存先が集中している状態です。だから、障害者の自立生活運動は「依存先を親や施設以外に広げる運動」だと言い換えることができると思います。今にして思えば、私の一人暮らし体験は、親からの自立ではなくて、親以外に依存先を開拓するためでしたね。

Wired:若いうちに大麻を吸うと頭が悪くなる

http://wired.jp/2012/08/29/marijuana-lowers-iq/ (魚拓)

10代のうちに大麻の味を覚え、その後も頻繁に吸引を続けた人では、IQが約8ポイント低下したことがわかった。IQ100で中間に付けていた人が8ポイント低下して92になると、全体のランクは下から3割以下のところまで下がってしまうことになる。

大麻(マリファナ)は世界でもっとも消費量の多い違法薬物。だからといって害が少ないわけではない。「10代のうちに大麻をやりすぎると、知能指数(IQ)や認知機能が低下するかもしれない」とする研究結果が新たに発表されている。

ニュージーランドで実施されたこの研究では、1,037人の被験者を0歳から38年間追跡調査。その結果、10代のうちに大麻の味を覚え、その後も頻繁に吸引を続けた人ではIQが約8ポイント低下したことがわかった。また、後に吸引をやめた人でも知的低下が回復することはなかったという。

「大麻は無害なものではない。ティーンエイジャーにはとくに有害だ」そう話すのはデューク大学(Duke University)の心理学者でこの研究論文をまとめたマデリーヌ・メイアー。この論文は米国時間8月27日に発行された学術誌「Proceedings of the National Academy of Sciences」に掲載されている。

研究者たちは被験者が大麻を吸い始める前、13歳の頃にIQテストを実施。その後、被験者が38歳のときにもう一度テストを行った。被験者のなかには、重大な健康的・社会的、法的問題を引き起こしているにも関わらず、大麻吸引をやめられない常用者も含まれていた。

また、大麻吸引者はそうでない人に比べ、IQの低下以外にも記憶、処理能力、実行機能など5つの特定の知的機能で劣っていたという。参加者の家族や親戚に調査したところ、大麻を過度に使用している被験者に、注意力や記憶の問題があると彼らも気づいていたという。

なお、IQが100でちょうど中間に付けていた人が、8ポイント低下して92になると、全体のランクは下から3割以下のところまで下がってしまうことになる。

TEXT BY TANYA LEWIS

TRANSLATION BY 中村航

Teens Beware: Using Marijuana Could Make You Dumber

http://www.wired.com/wiredscience/2012/08/marijuana-lowers-iq/ (魚拓)

日本だけでなく各国に広がる引きこもり

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0618&f=national_0618_033.shtml

国際的にも、「hikikomori」として知られている、引きこもり。フランスの日刊紙ルモンドでは、この引きこもり現象がフランスの若者の間にも波及しつつあると伝えている。

引きこもりは、日本文化や社会現象に関心が高いフランス人には知られていることがあるが、一般的な認知度はまだ低い。このため引きこもりについて、特に精神疾患や学習障害がないが、学校や会社などの社会に無関心もしくはかかわりを持たないようにし、自宅に閉じこもってしまう現象と説明。

この現象は特に日本に多く、早ければ12~13歳頃から、不登校という形で表れる。引きこもりとなった人は、自宅でインターネットやゲームなどをして過ごすことが多くなる。しかしこれらのメディアが引きこもりを誘発するのではなく、これらは引きこもりの人が現実社会で人間関係を結ばなければならない部分を減少させているだけと、引きこもりの原因は別にあるとの見方を示している。

この原因としては、日本では核家族・共働きが進み、また近所づきあいも希薄となってきている中、子どもが成長していく中で必要な精神的サポートが失われたことが挙げられる。

今や引きこもりは日本だけでなく、米国、スペイン、韓国、オマーンなど異なる文化圏でも発生していると指摘、引きこもりが日本の社会問題と結びついているだけではないようだと述べている。

フランスでも、件数は少ないが引きこもりが発生していると伝えている。16歳頃から現象が見られるが、中には25~30歳ほどの成人でも、高校後の高等教育を修了させることに行き詰ったなどの理由から、引きこもりとなったケースがあると紹介。

フランスでは、自宅訪問の形でのサポートや、必要な場合には入院させるなどして社会復帰を助けていると伝えている。タブー視されがちな引きこもり問題は、フランスでは積極的に取り組み、問題解決に向けている様子がうかがえる。(編集担当:山下千名美・山口幸治)

薬の使用と自殺率増加の問題

薬の使用と自殺率増加の問題

http://blogs.yahoo.co.jp/kopheee/9312314.html (魚拓)

> 最後に、統合失調症の人に、抗精神病薬に加えてベンゾジアゼピン系抗不安薬を併用するとどうか? なんと死亡率が約2倍にぐっと上がってしまいます。自殺率に限定すると約4倍に上がっています。(自殺以外の、事故による死亡も増えるのですが。)

> ベンゾジアゼピン系抗不安薬は、統合失調症の治療でも、うつ病の治療でも、神経症やパーソナリティ障害の治療でも、基本的に不安を和らげるために使うことがある薬です。 しかし不安を和らげる作用とともに、感情を自制する力を弱めてしまい、しばしば衝動的な行動を引き起こしやすくなります。 その点ではアルコールと似た効き方の雰囲気があるのです。

> このためか、過去には子どものうつ病に対する治療においても、境界性パーソナリティ障害の治療においても、ベンゾジアゼピン系抗不安薬を併用すると自殺や自殺企図が増える傾向がある危険性が指摘され続けていたのです。

> 他のところでも言いましたが、この意味でもベンゾジアゼピン系抗不安薬は難しい薬なのです。 日本では精神科医以外の内科とかの先生も、ベンゾジアゼピン系抗不安薬はその別名「マイナートランキライザー」という安易っぽい雰囲気のせいか、安易に使いすぎる気がしています。

> 多くの場合、精神的な問題に対するベンゾジアゼピン系抗不安薬は、膠原病やアレルギー疾患に対するステロイド剤と違って、そこまで必須ではないことから、使うにしてももっと慎重に、計画的に使って行かなくてはならないのでしょう。

> なぜマスコミも、素人の人も、抗うつ薬なんかよりも圧倒的に問題であるこっちの方をとりあげないのか、私は不思議でなりません。

「境界性パーソナリティ障害は歳をとれば治る」の誤解を解く・・・・

「境界性パーソナリティ障害は歳をとれば治る」の誤解を解く・・・・

http://blogs.yahoo.co.jp/kopheee/9261572.html

> ずいぶん前に(2003年)この分野の研究者として有名なZanarini先生が、境界性パーソナリティ障害の人たちを6年間追跡調査したところ、6年後には7割もの人が「寛解 remission」していた、という結果を報告しているのです。

> おそらくこの辺から、「境界性パーソナリティ障害は歳をとると治る」という考えが一人歩きしたのではないかと思うのです。