12ステップのスタディ (28) OAのステップ1 (2) ライフがアンマネージャブル

先月発売になったビッグブック日本語版第四版の第三版からの変更点はこちらのページにまとめてあります。

ライフがアンマネージャブル

OAのステップ1の続きです。OAのステップ1は:

私たちは食へ物に対し無力であり、思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた。1)

We admitted we were powerless over food—that our lives had become unmanageable.2)

となっていて、今回は後半の「思い通りに生きていけなくなった」の部分です。原文の our lives had become unmanageable はAAやNAのステップ1とまったく同じです。第24回と第26回では、これを「ライフがアンマネージャブル」と訳して説明しました。今回もまずはその説明をシンプルに繰り返すことにします。

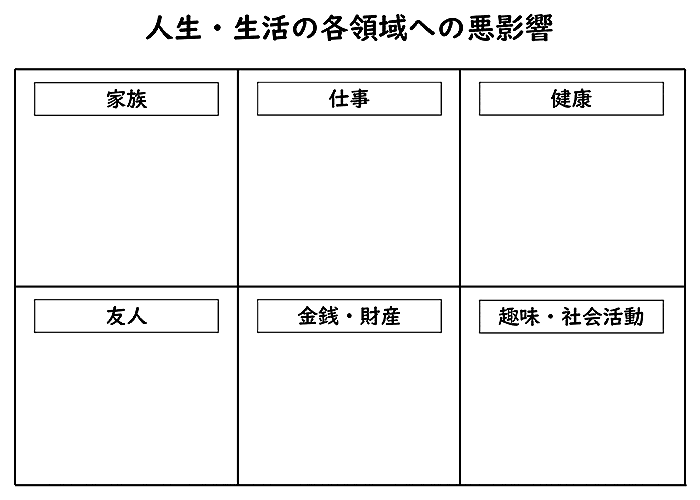

AAやNAのステップでの「ライフがアンマネージャブル」とは、過剰な飲酒や薬物使用による悪影響が生活や人生の様々な領域に及んだことを意味しています。その領域の例として、家族や友人関係、仕事、金銭・財産、心身の健康や、将来の希望などを挙げておきました。

(表面的には)悪影響が及んでいない

OAのテキスト『オーバーイーターズ・アノニマスの12のステップと12の伝統』(以下OA12&12)では、ステップ1の説明に8ページを割いていますが、そのうち後半の約4ページで「ライフがアンマネージャブル」の説明をしています。その説明は、まずは強迫的オーバーイーターが陥りがちが否認から始まっています:

私たちは、食べ物や体重の問題を抱えてはいるが、生活はきちんとできていると思っていた。多くの仲間が、責任ある仕事を続け、それなりにうまく家庭を切り盛りしていた。友だちから好かれ、まずまずの結婚生活を送っていた。3)

幸福になるのを阻んでいるのは食べ物や体重の問題だけであり、「ライフがアンマネージャブル」というのは大げさで、言い過ぎだという主張です。

そこで、OAのテキストは「本当にそうだろうか?」と問いかけています:

だが、ここで自分の人生を正直に見つめてみれば、ステップ一に取り組む気持ちが生まれるだろう。自分は本当に優秀に仕事をこなしていたのだろうか、それともやっとのことでどうにか切り抜けていただけではなかったろうか。自分の家庭は和やかでくつろげる場所だったろうか、それとも暗く息苦しい雰囲気に覆われ、さもなければ怒りが渦巻いていなかっただろうか。食べ方の問題で不満に慢性的につきまとわれていたため、友情や結婚生活にわだかまりを残していなかっただろうか。4)

つまり、表面的には問題なく暮らせていたようでも、その内実は質的に損なわれていたのではないか? というのです。これは、AAのスポンサーがあまりアルコホリズムが進行しておらず、まだ深刻な悪影響を被っていないスポンシーやニューカマーに向けて言う言葉に似ています(cf.[BBS#72])。

アルコールや薬物の嗜癖は、ある程度進行すれば、その人の人生に壊滅的な悪影響を与えます。それらに比べれば、摂食障害という問題が引き起こす悪影響は限定的で、その人の社会生活は(少なくとも表面的には)保たれている場合が多いのです。OAの創始者ロザンヌ・Sのストーリーも、過食しながらも専業主婦として夫を仕事に送り出し、子育てに励んでいる様子が描かれています。強迫的過食を特徴づけているのは、むしろ過食そのものが伴っている精神的苦痛(たくさん食べることを恥じて一人で隠れて食べたり、食べた後で強い罪悪感を感じるなど)です。

もちろん、なかには人生に破滅的な影響を受けた強迫的オーバーイーターもいますが、それはたいていアルコールや薬物の嗜癖を併発しているケースか、いわゆる二次性(第23回)のケースです。アメリカで始まったOAが急速に規模を拡大できたのは、アルコールと食べ物の問題を併発したAAメンバーたちがたくさんOAに加わっていったからでした。それほどにアルコール・薬物と食べ物の問題を同時に抱える人は多いのですが、当然その人たちは食べ物の問題だけの人よりも深刻なことになります。また、背景に統合失調症や自閉症スペクトラム障害 などを抱えている人は、それによって就労や日常生活が困難になり、そのストレスコーピングとして過食しているというケースが少なくありません。

したがって、食べ物の影響のみを取り上げてみれば、それはアルコールや薬物ほどの大きな影響をもたらさない、というのが、OAのテキストの記述が破滅的な影響を書き出さない理由なのでしょう。しかし仕事や家庭生活が表面上は問題なく続けられていたとしても、その内実は常に危機にさらされていたのではないか? 金銭や健康や友人関係にも食べ物の問題が暗い影を落としていたのではないか? と問いかけることで「あなたのライフもアンマネージャブルになっていたのでは?」と指摘しています。

共依存の問題

OAのテキストは、「ライフがアンマネージャブル」について、これまで述べてきたようにAAやNAと同じ説明を1ページ余り続けた後、別の視点からの話を始めます:

OAのテキストは、「ライフがアンマネージャブル」について、これまで述べてきたようにAAやNAと同じ説明を1ページ余り続けた後、別の視点からの話を始めます:

私たちの多くは、周りの人が自分の思い通りになってくれたなら自分の人生はどうにかなる(be manageable)、と信じていた。5)

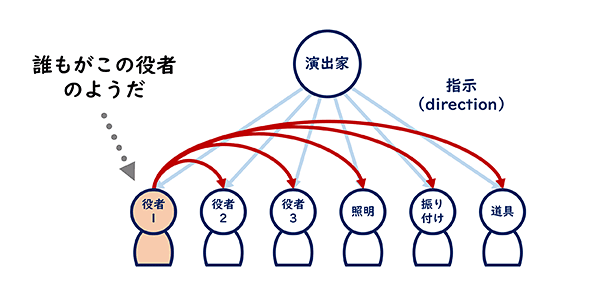

OAのこの文章を読んで、AAのビッグブックの第五章に登場する「何もかも取り仕切りたがる役者(ショー全体を取り仕切りたがる役者)」を思いだした人もいるでしょう。そこには「その人の演出どおりに、その人の望みどおりに配役が動いたときにだけ、芝居は上出来となる。その人は喜び、人生は申し分ないと満足する」とありました(BB, p.88)。それを踏まえて、OAの本の続きを読んでみましょう:

上司が自分の価値を認めてくれたなら、夫や妻がもっと思いやりを持ってくれたなら、子どもたちがもっといい子でいてくれたなら、両親が放っておいてくれたなら……何もかもがうまくいくはずなのに、と思っていた。5)

これはまさに「ショー全体を取り仕切りたがる役者」の考え方です。ビッグブックではこのような「コントロールできないものをコントロールしようとする姿勢」を自己中心性と呼んでいました([BBS#93, #94])。また、この連載の第16回では、アルコホーリクと一緒に暮らしている家族も同じ性格特性を身に付けるようになるという考え方がアラノンで採用されたことを紹介しました。そして1980年代になるとそれは共依存という名前で呼ばれるようになりました。さらに、第17回では、そのような両親の元で育ったことで、両親と同じ考え方や行動をするようになったアダルトチルドレン(AC)という概念が成立したことを説明しました。ACのステップ1は、自分の力ではそのような共依存の状態(「アルコホリズムの影響」と表現される)から脱することができないことを認めるものになっています。――共依存については第18回参照。

共依存の本質は、自分の周りの人たちをコントロールし、操作しようとすることです。AAやNAの12ステップでは共依存という言葉を使っていませんが、その代わりに「意志と生き方」の問題という表現を使ってステップ3でそれに向き合うようになっています。しかし、ACの12ステップの場合には、いきなりステップ1で共依存の問題(「アルコホリズムの影響」)に向き合うことを要求されます。

AAメンバーのジョー・マキュー(Joe McQ, 1928-2007)は、単にアルコールに対する無力を認めるAAのステップ1に比べて、「人々、場所、ものごと」に対する無力を認めることになるアラノンやACのステップ1は、その範囲の広さゆえにステップ1から「スピリチュアルな基盤に立って生きることを要求している」と指摘しています。6) AAやNAのメンバーがステップ1→2→3と段階を踏んでステップ3で自分の共依存の問題に向き合うのに対して、アラノンやACの人たちは、ステップ1でいきなり自分の共依存の問題に向き合うことを要求されるのですから、そのぶん難易度は高いでしょう。

そして、OAも共依存という用語は使っていませんが、ここで表現されている内容は共依存そのものです。OAのステップも、ステップ1で(食べ物の問題だけでなく)自分の共依存の問題に向き合うことを要求しているのです。

では、強迫的オーバーイーターは自分の周りの人たちや物事をコントロールすることに失敗したときに、どう反応するのでしょうか?

毎日の生活が思い通りにいかなかったのは(Our lives became unmanageable when)、車のエンジンが掛からなくなったからとか、パソコンの調子が悪くなったからとか、銀行口座の残高が合わなくなったからとかいうことが理由だった。私たちが苦しんだのは、ほかの人たちがいい加減だったから、あるいは自分が不運に襲われたからだった。そんなとき、どう解決すればよかったのだろう(What alternative did we have?=どんな代わりの選択肢を私たちは選んできたのだろうか?)。私たちは、こうした恐れや不安、怒りや失望感を解消するために食べた。問題のプレッシャーから、また日々の生活の退屈さから逃れるために食べた。5)

自分の周りの人々や物事が自分の望んだとおりになってくれなかったとき、怒りや失望や不安といった感情的な問題を抱え、食べ物から慰めを得ることでそうした感情的な問題を解決しようとする――それが強迫的オーバーイーターの精神病理なのだと説明しています。

だから、食事計画を守りトリガーフードを避けることで食べ物の問題を解決できたとしても、「周りの人々や物事が自分の思い通りになってくれれば自分の心が平和になり幸福になれるのだ」という考え方が変わらない限り、感情的な危機は繰り返しやってきて、やがてそれはオブセッションとなり、ふたたび強迫的過食へと戻っていってしまうのです。

身体的+感情的+霊的な病気

AAやNAでは、アルコホリズム(アディクション)は、身体的(physical)・精神的(mental)・霊的(spiritual)という三つの側面を持った病気だと説明しています。同じようにOAでも強迫的過食を、三つの側面を持つ病気として説明していますが、OAではその三つを身体的・感情的(emotional)・霊的だとしています――emotionalを「精神的」あるいは「心」と訳しているので、それが感情を指していることが日本語では分からなくなっています(OA12&12, pp. 2, 4, 5, 35, 37, 104, 125)。

OAが「精神の病気」ではなく「感情の病気」という用語を採用することになった歴史的事情は第7回で説明したのでここでは繰り返しませんが、この用語の採用はOAのプログラム解釈に影響を与えることになりました。

先ほど、OAのテキストは、強迫的オーバーイーターは「恐れや不安、怒りや失望感」を感じたときに食べ物に慰めを求めてきた、と説明していました。しかしはたして、その「恐れや不安、怒りや失望感」は感じて当然の感情なのでしょうか? 「感情が病んでいる」ということは、その感情は健康ではないということです。すなわち(霊的に)健康な人ならば持たない感情を強迫的オーバーイーターは持っていることを意味します。

ACの場合には、感情そのものを抑圧してしまうので、まず病んだ感情を取り戻すことから始めなければなりませんが、OAはさすがにそこまで回りくどいことが必要だとは言いません。けれど、病んだ感情が健康な感情へと置き換えられる必要性は強調しています。

共依存が病んだ感情をもたらす

上で説明したようにOAのテキストは、強迫的オーバーイーターが健康な人が持たない感情を持つようになるのは、周りの人たちや物事を自分の思い通りにコントロールしようとして失敗するからだと説明しています。すなわち(OAのテキストはその用語を使っていませんが)共依存だからです。

ビッグブックなどのAAのテキストではそれを「神の役を演じる」と表現しています。7) 神ではないのに神を演じようとすれば、それは必ず失敗し、感情的なトラブルがもたらされることになります。

もちろん、アルコホーリクも、アディクトも、強迫的オーバーイーターも、自分が神であるかのように振る舞っているという自覚はありません。けれど、上の引用のように「上司が、夫や妻が、子供たちが、隣人が・・・だったら、私の心が平和になり幸せになれるのに、そうではないから私は辛いのだ」という考えが「神を演じる」ことなのです。

なぜ神であるかのように振る舞うようになってしまったのか、という点については、AAのテキストも、NAのテキストも、OAのテキストも何も述べていません。唯一ACのテキストだけが「それは私たちが両親からそのような生き方を学んだからだ」と説明していますが、当然その考え方は他の共同体には波及していません。

無力を認める

その原因が何であるにせよ、自分が人々や物事を思い通りにコントロールしようとして失敗していることを認めることを12ステップは要求します。AAやNAの12ステップでは、それはステップ3での課題でしたが、AA・NAより後で成立したOA(やAC)の12ステップでは、いきなりステップ1でその課題を突きつけてきます。しかし、その課題を避けて通る道はありません:

・・・私たちは生まれてはじめて、自分自身の真実に気づき、認め、そして受け入れた。私たちは強迫的に食べることにとらわれ、治癒できない病気にかかっているのだ。・・・〔私たちは〕だんだんと衰弱してついには死に至る病気にかかっている・・・真実の否定は破壊につながる。自分たちの現実の状態を自分に対して正直に認めることで、はじめて破壊的な食べ方から救われるのだ。

同じ原則が、思い通りにならなくなった生き方にも当てはまる。自分がどうすればよいかは自分自身がいちばんよく知っていると思い込んでいるかぎり、これまでどおりの考えや行動のパターンにしがみついてしまう。OAにたどり着いたとき、不健康で不幸せな状態だったのは、こうした考え方や行動を取っていたためだ。・・・この真実を認めてはじめて、私たちは変わることも学ぶこともできる自由を手に入れる。8)

OAでも強迫的過食は死に至る病だと捉えていることが分かります。また「自分がどうすればよいかは自分自身がいちばんよく知っている」というのも神の役を演じている人に特徴的な考え方です。

虫歯であることを認めない人は歯医者に行かないので虫歯が治りません。つまり、何かの問題を解決するためには、まず自分がその問題を抱えていることを認めなければなりません。OAのステップ1は、食べ物に対するコンパルジョンとオブセッションが自分にあることを認める(前回)だけでなく、食べ物の問題が様々な悪影響を自分の生活や人生に及ぼしていることを認めるように促しています。

多くのオーバーイーターは、「いろいろな辛いことがあるので、食べ物に慰めを求めざるを得ない」と考えています。それに対してステップ1は、解決を食べ物に求めることでさらなるトラブルが作り出されている現実に目を向けさせます。

それだけでなく、その「いろいろな辛いこと」を作り出しているのは自分自身であること――自分が人々や物事を思い通りにコントロールしようとして失敗していることが原因であることも認めるように促します。

さらに加えて、それらの問題に対して無力であること――すなわち自分では解決できないことを認めることを要求しています。これまで長いこと「自分で」解決しようと努力してきたのに、それが間違いだったという真実を認めることは、実に腹立たしいことです。けれど、それを認めることで、「自分以外の」何かの存在がそれを解決してくれると信じ、その存在を見つける旅を始めることができます。こうして強迫的オーバーイーターはステップ1を終えて、ステップ2へと導かれます。

だがこの連載はこのままOAのステップ2へは進まず、性の問題の共同体のステップ1へと移ります。

- 「思い通りに生きていけなくなった」は、「ライフがアンマネージャブルになった」という原文の翻訳である。

- 「ライフがアンマネージャブルになった」とは、人生・生活の様々な領域に食べ方の問題の悪影響が及んだという意味である。

- 表面上は問題なく生活していたようでも、その内実は質的に損なわれていたのではないか、とOAのテキストは問いかけている。

- それだけでなく、自分の周りの人たちや物事をコントロールしようとして失敗し(いわゆる共依存)、それがもたらす感情的な問題を、食べ物から慰めを得ることで解決しようとしていたのではないか? と問いかけている。

- OAのステップ1は、AAやNAのステップ3の一部も含んでいるので、その内容が盛りだくさんである。

最近のコメント