12ステップのスタディ (27) OAのステップ1 (1) コンパルジョンとオブセッション

OAのステップ1

今回からOAのステップ1に入ります。OAの12ステップのテキストは、第8回で紹介した『オーバーイーターズ・アノニマス 12のステップと12の伝統』です。この本の入手方法はOAジャパンの書籍販売のページに書かれています。

原著は2018年に改版があって第2版になりましたが、日本語版はまだ改訂されていません。なのでこのブログでは日本語は初版、英語は第2版を参照することになります。

AAのビッグブックやNAのベーシック・テキストは情報があちこちに散らばっており、そのおかげでかなり学びづらい本になっています。それに対してこのOA版の12&12は情報が整理されていて12ステップを学ぶのに適した本だと思います。もし「12ステップの本を一冊だけ推薦しろ」と言われたら、僕は迷いなくこの本を薦めるでしょう。

OAのステップ1は:

私たちは食へ物に対し無力であり、思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた。1)

となっています。今回は前半の「食へ物に対し無力」の部分です。AAのステップ1、NAのステップ1と順番に読んできた方はもうお分かりでしょう。OAの「食へ物に対する無力」も、コンパルジョンとオブセッションの組み合わせとして説明されています。

このOAのテキストではステップ1に8ページを割いていますが、最初の2ページがコンパルジョンについて、その次の2ページがオブセッションについて、そして後半4ページが「ライフがアンマネージャブル」についての説明にあてられています。

コンパルジョン(強迫的な過食欲求)

まずおさらいから始めます。AAで身体的渇望と呼ばれていたものは「もっと酒を飲みたい」という強い欲求でした。NAでコンパルジョンと呼ばれているものは「もっと薬を使いたい」という強い欲求でした。それらは、酒や薬物を断っているときには生じませんが、再び酒や薬物を使い出すと、抑制できない強い衝動が湧き上がってきて飲酒や薬物使用のコントロールを失わせてしまいます。この身体的渇望=コンパルジョンは酒や薬物が体内に入ることが引き金となって生じてくるものですから、それを防ぐためには酒や薬物を完全に断つしかないという結論が導かれました。

OAはこのコンパルジョンという考えを素直に食べ物に応用しました。テキストにこう書かれています:

正常な食べ方をする人でも、人生の問題から逃れるため、ときには食べることに快感を覚えることはある。それでも満腹になれば食べ物に関心がなくなる。ところが強迫的な食べ方にとらわれた私たちは、そうなったとき、異常な反応を示すことが頻繁にある。つまり、食べるのをやめられず、食べ物に溺れ、もっともっと食べたくなる(crave more=より多くを渇望する)のだ。2)

食べ物に対して異常な反応(abnormal reaction)を起こすという考えは、AAやNAで使われていたアレルギーという概念と同じです。OAではこれをこの病気の身体的な面(physical nature)としています。食べることによってコンパルジョンが起こり、その強い衝動によって食べ方のコントロールが失われてしまうのです――コンパルジョンはこの本では「強迫観念」や「強迫的な過食欲求」と訳されています(pp. 11, 22, 25)。

とは言うものの、酒や薬物とは違って、コンパルジョンを防ぐためであっても食べ物の場合には「一切食べないというわけにはいかないではないか?」という疑問が湧いてくるでしょう。それに対してOAは食事計画(food plan)という考え方を提供します。それは食べ方のコントロールを失うことのないような「安全な範囲」の食事をするための計画です。食事計画の内容はメンバーによって違いますが、基本は、一日3回の食事を摂り、食事の間には何も食べない(カロリーのある飲み物も飲まない)ことになります。

もう一つは、食べ方のコントロールを失わせる特定の食べ物(トリガーフード・ビンジフード)がある、という考え方です。テキストにもこうあります:

私たちのなかには、ある特定の食べ物に特異な反応を示す者もいる。ふつうならひとつ食べただけで満足できるような食べ物だというのに、私たちは最初の一口を食べ始めると、もう一口……また一口……とやめられなくなる。2)

トリガーとなる食べ物や食べ方は一人ひとり違いますので、何をどう食べたかを記録して、トリガーフードを特定していくプロセスが必要になります。強迫的オーバーイーターにとってトリガーフード(あるいは特定の食べ方)は、アル中にとっての酒、ヤク中にとっての薬物と同じようにコンパルジョンを引き起こすので、食べることは避けるしかありません。トリガーフードを避けながら、食事計画に沿った食事を続けていくことがOAでのアブスティネンスであり、それがAAでのソーバー、NAでのクリーンと同じように回復の基盤になります。トリガーフードや食事計画については第9回を参照してください。

また、食事を制限することによってコントロールしているという錯覚に陥る人もいます(拒食)。また、体重をコントロールするために食べたものを吐く人もいます(過食嘔吐)。しかし、どのタイプであれ、

私たち全員に共通して言えるのは、私たちの身体や心からは正常な食べ方をする人とはまったく異なった信号が送られているように思えることだ。3)

という点は共通しています。生まれたときから強迫的オーバーイーターだった人はおらず、人生の途中で身体(や精神)が食べ物に対して異常な反応をするようになってしまったわけです。それは「変化が生じた」ということですが、この変化は元には戻せない不可逆なものである、という考え方もAAやNAと共通しています。続きはこうなっています:

これは多くの経験からわかったことだが、たとえどれだけ長い間、強迫的な食べ方をやめていようと、たとえどれだけ人生の問題にうまく向き合えるようになっていようと、このような異常な傾向は、私たちにずっとついてまわる。私たちのなかには、何年も回復の道を歩んでいたにもかかわらず、ひとたび強迫的な食行動がぶり返すと、それをやめることが以前にも増して困難だと感じた仲間もいる。3)

つまり「食へ物に対する無力」を認めるためには、まず「安全な範囲」の食事から外れるとコンパルジョンが生じてくるという変化が自分の身に起きたということを認めなければなりません。それは不可逆な変化であって、もう二度と「好きなときに、好きな物を、好きなだけ食べられる」ようにはなれないのだ、という諦めも必要です。

食事計画を作るのは意外と大変な作業だと思われます。ある種のトリガーフードは、食べてすぐには食事のコントロールは失われず、ある程度食べ続けてから過食や嘔吐が生じます。これはアルコホーリクがスリップしても、たちまち連続飲酒になるとは限らず、コントロールされた飲酒を楽しめる期間があるのと同じだと考えれば不思議なことではありません。しばらくは食べても安全だったという事実が、それをトリガフードと認めて食べるのを諦めるのを難しくさせます。病気の進行の結果、安全に食べられる食べ物の種類がかなり限定されてしまった人たちもいます。

安全な範囲の食事を逸脱するとコンパルジョンが生じて、食事のコントロールが失われる、という変化が自分の身に起きたこと、そしてその変化は元には戻らないのだ、ということを認め、受け入れると、その人はスポンサーと二人三脚で食事計画を作り、それに従って安全な範囲の食事を続けていこうという意欲を持つようになります。そして、それが実現すれば過食や拒食や嘔吐といった症状は「とりあえず」収まることになります。

オブセッション

食べることへのとらわれ(compulsive eating=強迫的な食べ方)から解放されて生きたいなら、問題の引き金となる食べ物や食行動を一切控えなければならないのは明らかである。過食を一切しなければ、もっと食べずにいられなくなるという反応は起こらない。3)

食事計画を守り、トリガーフードやトリガーとなる食行動を避けていれば、再び強迫的な食べ方に陥ることは防げるはずです。ところが、多くの強迫的オーバーイーターは、症状をぶり返させてしまいます。アル中が意志の力だけで断酒を続けられずに再飲酒してしまうように、またヤク中が意志の力だけでクリーンを続けられずにスリップしてしまうように、強迫的オーバーイーターも意志の力ではアブスティネンスを続けられず強迫的な食べ方に戻ってしまうのです。

どれだけの自制心を持ってしても、どれだけ体重が減ったとしても、食べ物に対する私たちのとらわれ(obsessed)は治らなかった。このとらわれ(obsession)のために、来る日も来る日も、食べる必要がないのに、食べることを頭から振り払うことがどうしてもできず、固い決心も忘れることになった。4)

We were obsessed with food, and no amount of self-control or weight loss could cure us. Because of this obsession, the day always came when the excess food looked so inviting to us we couldn’t resist, and our firm resolutions were forgotten.3)

「このとらわれ(オブセッション)のために、来る日も来る日も・・・食べることを頭から振り払うことがどうしてもできず」は明らかな誤訳で、「このオブセッションのために、過剰な食べ物が魅力的に見えてきて、固い決意を忘れて我慢できなくなる日がいつも必ずやってきた」という意味です。いつも食べ物のことで頭がいっぱいという意味ではなく、ある日突然オブセッションによって強迫的な食べ方を始める決断をしてしまうのです。そうして、遅かれ早かれコントロールは失われ、強迫的な食べ方へと戻っていっていきます。

このとらわれ(オブセッション)の考え方はAAやNAと共通しています。そして、オブセッションが狂気(insanity)であるという点も共通です。

私たちの本当の狂気とは、強迫的な食べ方がだいぶ以前から悲劇の原因になっているにもかかわらず、それでもなお食べ物に慰め(comfort)を見いだそうと脇目もふらずに突っ走ったことだ。5)

食べ物に慰めを見いだそうとしても、結局は惨めさしか得られない、という経験をずいぶん前から繰り返して、そのことは身に染みて分かっているはずなのに、なお食べることで慰めを得ようとする。それはまさに「正気ではない判断」です。

この狂気は、過食や拒食や嘔吐をしているフェーズのことを指しているのではありません。それが収まったアブスティネンスの状態にあるときに起きます。これがこの病気の精神的側面(emotional nature)です。6)

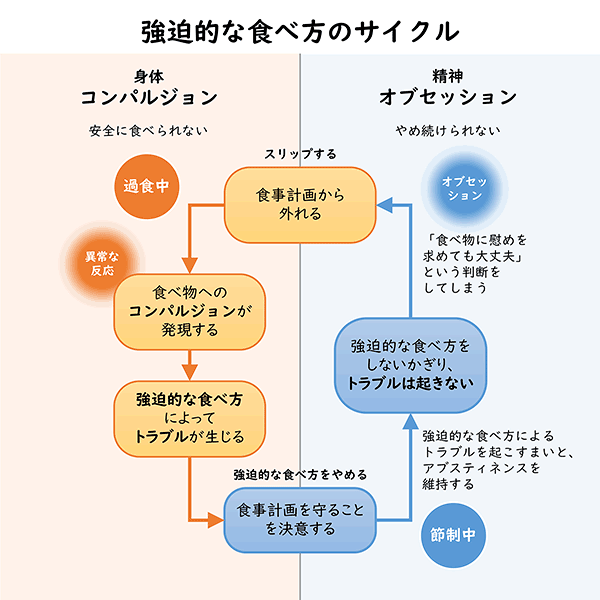

コンパルジョン+オブセッション=無力

上の図は第23回の図の強迫的オーバーイーター版です(第23回・第25回の図と見比べてみてください)。強迫的オーバーイーターが食事計画から外れると、やがてコンパルジョン(強迫的な過食欲求)が発現してきます。このコンパルジョンによって食事のコントロールが失われ、過食や拒食や嘔吐などの強迫的な食べ方(compulsive eating)の状態に戻ってしまいます。

コンパルジョンは、普通に食事ができる人たちには起きず、強迫的オーバーイーターだけに起こります。強迫的オーバーイーターにもかつては食事をコントロールできていた(好きな物を好きなだけ食べても問題なかった)時期があったのでしょう。しかし、ある時期から身体が特定の食べ物や食べ方に対して特異反応を起こすように変化してしまいました。そして、その変化は元には戻せません(不可逆)。

コンパルジョンによってしょっちゅう強迫的な食べ方をしていると、社会生活上のトラブルが生じてきます。そこで強迫的オーバーイーターは強迫的な食べ方をやめる決意をします。その実現には酒をやめ始めたばかりのアルコホーリクが慎重に酒を避けて生活するのと同じような苦労が必要ですが、やがてそれは安定してきます。アブスティネンスを維持している間は食事の問題によるトラブルは生じません。ところが、あるとき、その人の精神の中でオブセッションが生じてきて、最終的に「食べ物に慰めを求めても大丈夫だ」という狂った判断を下してしまうのです。

こうして強迫的オーバーイーターは再び強迫的な食べ方へと戻っていきます。そして、強迫的な食べ方によってトラブルを起こしてそうした食べ方をやめることを決意し、またオブセッションによってスリップし・・・というサイクルを繰り返していきます。強迫的な食べ方をしている最中のオーバーイーターはこの循環図の左側のオレンジ色のところに、アブスティネンスを維持しているオーバーイーターは右側のブルーのところにいるのですが、どちら側にいたとしても、このサイクルの中に閉じ込められているのです。

強迫的オーバーイーターは自分の力ではこの悪循環から抜け出すことができません。強迫的過食という病気は自分より強力で、自分はその病気に勝つことができない、という「完全な敗北」を認めることが、ステップ1の「食べ物に対する無力を認める」ことなのです。

第23回で取り上げた、やめる気のあるなし、一次性と二次性というトピックも、強迫的オーバーイーターにもそっくりそのまま当てはまりますが、ここでもう一度取り上げることはしないので、そちらに目を通してください。

次回は「思い通りに生きていけなくなっていた」の部分です。当然、またライフがアンマネージャブルという話になります。ただし、AAやNAのアンマネージャビリティの概念とは違いもありますので、その違いを重点的に説明する予定です。

- 強迫的オーバーイーターの場合には、特定の食べ物や食べ方を引き金としてコンパルジョン(強迫的な過食欲求)が生じ、それが食事のコントロールを失わせる。

- それを防ぐためには安全な範囲の食事を定めた「食事計画」を守り、トリガーフードを避ける必要がある。それによって(とりあえずは)アブスティネンスが実現できる。

- しかし強迫的オーバーイーターは、ある日突然オブセッション(とらわれ)によって強迫的な食べ方を始める決断をしてしまい、強迫的な食べ方に戻っていく。

- 食べ物に対して無力であることを認めるつもりなら、自分にコンパルジョンとオブセッションがあることを理解し、認めなければならない。

最近のコメント