12ステップのスタディ (30) 性のステップ1 (2) ライフがアンマネージャブル

今回はSAAのステップ1の後半「思いどおりに生きていけなくなっていた」の部分です。原文の our lives had become unmanageable はAA・NA・OAのステップ1とまったく同じです。第24回(AA)・第26回(NA)・第28回(OA)ではそれを「ライフがアンマネージャブルになっていた」と訳して説明しました。今回も同じ説明を繰り返すことになります。

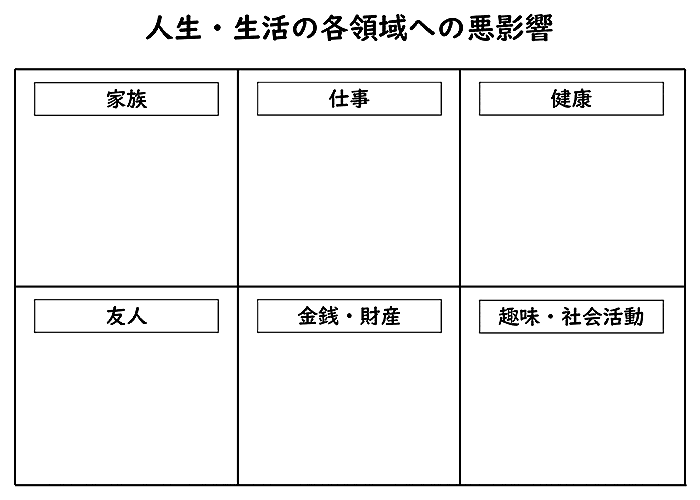

「ライフがアンマネージャブル」とは、AAでは過剰な飲酒が、NAでは過剰な薬物使用による悪影響が生活や人生の様々な領域に及んだことを意味しています(OAも基本的には同じ)。

「ライフがアンマネージャブル」とは、AAでは過剰な飲酒が、NAでは過剰な薬物使用による悪影響が生活や人生の様々な領域に及んだことを意味しています(OAも基本的には同じ)。

前回SAAのテキストから引用した部分を再掲します:

We lost more and more of our lives to our addiction, which cost us time, money, relationships, our health, our jobs, and even our freedom. The consequences of our addiction did not make us stop or limit our acting out. The more we tried to control our behavior, the worse it got. We were unable to stop on our own, and the pleas or threats of the people in our lives didn’t help us to stop, either.1)

私たちはこの嗜癖によって、時間、金銭、人間関係、健康、仕事、さらに自由さえも失い、人生のますます多くの部分を失っていった。私たちの嗜癖がもたらしたそのような結果が、私たちに行為化をやめさせたり、制限させたりすることはなかった。自分の行動をコントロールしようとすればするほど、悪化していった。私たちは自分ではやめることができなかったし、周囲の人々の嘆願や脅しもやめる助けにはならなかった。(拙訳)

性嗜癖がその人の人生・生活の様々な領域に悪影響を及ぼしていると述べています。性嗜癖に特徴的なのは、結果としてしばしば「自由」が失われることです。というのも、性嗜癖の性行動のなかには犯罪を構成するものがあり、その場合刑事罰を受ける可能性もあるからです。

しかし、様々な悪影響があったとしても、それが行為化にブレーキをかけることはありません。その人の理性は行為化を防ごうと必死でブレーキをかけているのですが、前回説明したオブセッションはブレーキを簡単に凌駕してその人に行為化を実行させてしまうのです。つまり、性嗜癖という病気は強力であり、それに抗おうとして戦っても常に結果は敗北です。

SAAのテキストでも、ステップ1の説明の後半は「ライフがアンマネージャブル」の説明に充てています:

Admitting that our lives had become unmanageable allows us to honestly examine the painful consequences of our sexual behavior, consequences that affected every aspect of our existence. It is difficult to accept that we are unable to manage our lives, and even more difficult to admit this to others, but our experience has shown that we have no choice but to surrender, or else return to acting out, and all that follows from it.2)

自分の人生が手に負えなくなったことを認めることで、私たちは性行為がもたらした痛ましい結果、つまり私たちの存在のあらゆる側面に影響を及ぼしたという結果を正直に検証することができるようになった。自分で自分の人生をうまく扱えないことを受け入れるのは難しいし、それを他の人たちに対して認めるのはさらに難しい。だが私たちの経験は、ここで降伏するか、さもなければ行為化(アクトアウト)と続いて起こるすべてへとまた戻っていくかしかないことを示している。

SAAのテキストは、性嗜癖が自分の人生・生活にどのような悪影響を及ぼしたかを紙に書き出してみることを提案しています。また、書いたものをミーティングで読み上げてみることも勧めています。2) 実は他のいくつかの12ステップ共同体のテキストでも同様の提案が行われています。そのようなテキストはすべて1980年代以降に登場していることから、おそらく回復施設のプログラムの影響を受けたのでありましょう。

次の文章は、性嗜癖に限らずアディクションというものが、生活の様々な領域に悪影響を及ぼし、人生がダメになっていってしまうことを的確に表現しています:

Our disease left us with little time, energy, or money for anything else. Our fantasies and obsessions distracted us from the things we needed to do. We often neglected our responsibilities and put off doing things that we didn’t want to face. Many of us had a number of simultaneous problems. We had relationships that needed mending, we had financial crises, and we sometimes faced legal problems. The consequences to our inner life were just as serious. Addictive sexual behavior increased our loneliness and insecurity, damaged our self-worth, estranged us from our spiritual nature, and often resulted in emotional trauma. All of these consequences add up to an unmanageable life.2)

私たちの病気は、他のことに使う時間やエネルギーや金銭ををほとんど残してくれなかった。妄想や強迫観念によって、私たちはしなければならないことを放り出すことになった。私たちはしばしば責任を怠り、直面したくないことを先延ばしにした。私たちの多くは、同時にいくつもの問題を抱えた。修復が必要な人間関係、経済的な危機、時には法的な問題に直面することもあった。私たち内面への影響も同様に深刻だった。嗜癖的な性行動は、私たちの孤独と不安を増大させ、自己価値を傷つけ、私たちを霊的な本質から遠ざけ、しばしば感情的なトラウマをもたらした。これらの結果をすべて足し合わせた結果が手に負えない人生だった。

つまり「思いどおりに生きていけなくなっていた」ことを認めるとは、性嗜癖の悪影響が生活や人生の様々な領域に及んでいることを認めることなのです。

被害者という存在は出てこない

さきほど性嗜癖の性行動のなかには犯罪を構成するものがあると述べました。つまり、そこには被害者 が存在するということです。これは他のアディクションにはない特徴だと言えます。もちろん他のアディクションも周囲の人を巻き込みますからその被害を被る人がいるわけですが、嗜癖行動そのものが被害者を作り出し得るという点で性嗜癖は独特です。

ところが、これまで見てきたとおり、SAAのテキストのステップ1の説明の文章には「被害者」という存在は登場しませんし、当然「被害者の心情を慮るべきだ」という主張も含まれません。これは他の S-fellowships のステップ1の説明でも同じで、いずれも被害者について言及していません。

そのことを不思議に思う人もいるようですし、また被害者の存在が無視されていることに不満を感じる人もいるようです。しかし、これは合理的なやり方なのです。

そもそも、性の問題の以外の12ステップ共同体のステップ1でも(例えばAAのステップ1でも)、他の人たちの気持ちを考えてみろ、ということは要求していません。もちろん嗜癖行動の悪影響が自分の周囲の人たち(家族・友人関係・職場など)に及ぶことは想定していますが、その人たちの心中を考慮しなさいということではなく、あくまで自分の人間関係が嗜癖によって傷つけられていないか、という問いかけをしているのみです。つまり、ステップ1は(他の人の心配ではなく)「自分の心配」をするステップになっています。

回復の動機は「自分のこと」から生じていなければならない

ステップ1は自分の抱えている嗜癖という問題に直面することで、回復への意欲を喚起するステップです。そして、その意欲は「自分のこと」から生じてこなければなりません。そのことは現在ではあまり強調されなくなっていますが、少なくとも初期のAAでは明言されていました。僕はジョー・マキューたち以前(つまり1960年代以前)のAAメンバーがどのような解釈で12ステップを実践していたのかに関心を持ち、当時のAAメンバーたちに人気のあった出版物を探しました。その結果、1940年代から60年代にかけて四つの小冊子がAA内で広く使われていたことが分かりました。いずれも1940年代に出版されたもので、うち2冊はAAの始まったアクロンのグループから、1冊はワシントンD.C. のグループから、もう1冊はミネアポリス のグループから出版されたものです。どれも翻訳ができているので、いずれこのブログに掲載する予定です。

この四つの小冊子のどれもが、酒をやめる動機は自分自身から出てこなければならないと明言しています。3) 4) 5) 6) つまり、酒をやめないと妻が離婚すると言っているからとか、酒をやめないなら仕事を辞めろと会社から言われているとか、子供のために酒をやめなくちゃならないとか・・・そのような「他の人のこと」から生じてくる動機では長続きせず、意欲を失いやすいというのが、12ステップの共同体が長年積み重ねてきた経験です。ですから、AAの書籍は「酒を飲んでいると周りの人を傷つけるから、飲むのをやめなさい」とは語りかけません。「このまま飲み続ければあなたはますます不幸になるばかりだ。幸せになるためには酒をやめた方が良いでしょう」と語りかけるのです。

もちろん、嗜癖行動が他の人たちを――特に近しい人たちを傷つけていることを無視しているわけではなく、ちゃんとそこに目を向けるように促しているのですが、それでも「これ以上人を傷つける行為はやめるんだ!」とは言いません。

その理由を考察してみると、一つにはアディクションが道徳の問題ではなく病気であるという理由が挙げられるでしょう。道徳上の問題だったら、これ以上人を傷つけないために、という動機づけは有効かもしれませんが、病気に対しては(特に精神の病気に対しては)そんなものは役に立ちません。道徳を実行する機能が病んでしまっているのですから。ビル・Wも「ビルの物語」のなかで、自分の酒が妻を深く傷つけたことを深く後悔していますが、その後悔にも関わらずあっさりと再飲酒しており、後悔や反省や決意が精神の病気の前には役に立たないことを明示しています(BB, pp.11-12.)。

もう一つの理由は、外発的な動機づけよりも内発的な動機づけのほうが、強力で長続きするからです。仕事で成果を上げればボーナスが増えるという理由よりも、仕事そのものに楽しさややりがいを感じる人の方が熱心に働きます。高校の入学試験に合格しなければならないから勉強する中学生よりも、勉強することで「わかることが増える」ことに喜びを感じる中学生の方が前向きに勉強します。人が「変わる」ときもこれらと同じで、外発的な要因よりも、内発的な要因のほうが持続性があり効果が高いのです。

道徳教育は必要でしょうが、道徳を鍵にして人を変化させようとしてもうまくいきません。「これ以上人を傷つけないように」という動機は不安定で長続きせず、むしろ「自分が幸せになるために」という幸福追求のほうが安定して長続きする動機となり、結果として人を変えるのです。

このように道徳の問題に転換してしまわないという点、外側の要因よりも自らの幸福追求を動機とするべきという点はステップ1の重要なポイントです。

そして、その考え方はAAだけでなくそれ以降のNA・OAにも受け継がれ、当然SAAやその他の性問題の共同体にも受け継がれています。ですから、SAAのステップ1の説明に被害者の存在や被害者の傷ついた心情を指摘して回復への動機とさせようという記述が一切ないのも当然なのです。

もちろん12ステッププログラム全体を見れば、そのなかには「自分の行為によって傷つけた人たち」という存在が含まれていることがわかるでしょう。しかしそれが登場するのは先のことです。12ステップは順番が大事であり、最初から「被害者の心情」などというものを持ち出そうとする人は、冷えたままの天ぷら油で天ぷらを揚げようとする人と同じです(食べられる天ぷらはできあがらない)。

性犯罪の被害者の回復支援をしている人たちは、とにもかくにも加害者に深い反省を求める人が多いのですが、僕の観察の範囲内では反省を元に行為をやめている人たちは、やめただけで自分が真人間に戻ったかのような勘違いをしがちです。むしろ幸福追求のためにやめている人たちの方が、自分の過去の行いからは逃れられないことを自覚しているものです。

ステップ1は葛藤をもたらす

12ステップは何らかの嗜癖行動(飲酒・薬物使用・過食・性行動など)をやめることを目的としています。ステップ1は、自分ではどう努力してもやめられない(無力である)という現実を認識させます。それと同時に「ライフがアンマネージャブルになった」という現実も認識させます。

しかし「やめられない」という現実認識は、「やめたい」という自分の願望があってこそ成り立つものです(まったくやめたいと思っていない人は、やめられないという現実認識すら持てない)。つまり「やめられない」という現実認識を持つことで、自分が「やめたい」という願望を持っていることが意識されるのです。それによってその人は「やめたいのにやめられない」という板挟みの状況に自らを追い込むことになります。

また、「ライフがアンマネージャブルになっている」ことを認めることで、嗜癖行動が自分に不幸をもたらしていることが理解できます。その理解は嗜癖行動をやめることで幸せになりたい(あるいは将来のスリップによる不幸を防ぎたい)という願望を持たせ、これも「やめたいのにやめられない」というジレンマを強化します。

ステップ1には、そのような進退窮まった板挟みの状況に自らを追い込む効果があります。だから人はその板挟みから脱出するためにステップ2を受け入れるのです。

次はアダルトチルドレン(AC)すなわち共依存のステップ1に移りますが、その前に「ACとは何か」「共依存とは何か」のまとめの回を入れておこうと思います。

- 「思い通りに生きていけなくなった」は、「ライフがアンマネージャブルになった」という原文の翻訳である。

- 「ライフがアンマネージャブルになった」とは、人生・生活の様々な領域に性嗜癖の悪影響が及んだという意味である。

- ステップ1は絶望をもたらすと同時に、自分が回復したいという願望を持っていることを意識させ、「やめたいのにやめられない」という板挟みの状況に自らを追い込む効果がある。

- SAA, ch. 1.[↩]

- SAA, ch. 3, Step 1.[↩][↩][↩]

- AA Akron, A Manual For Alcoholics Anonymous, AA Akron group, 1940, p.2 — known as Akron Manual[↩]

- AA Akron, A Guide to the Twelve Steps of Alcoholics Anonymous, AA Akron group, pp.2-3[↩]

- AA Washington D.C., Alcoholics Anonymous — An Interpretation of the Twelve Steps, AA Washington D.C. group, 1944, p.5 — known as The Tablemate[↩]

- AA Minneapolis, An Interpretation of The Twelve Steps of the Alcoholics Anonymous Program, Coll-Webb, 1946, p.12 — known as The Little Red Book.[↩]

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません