ビッグブックのスタディ (16) 医師の意見 7

身体の問題(アレルギー)+精神の問題(強迫観念)

身体の問題(アレルギー)と精神の問題(強迫観念)の二つが揃ったところで、この二つを組み合わせて考えてみましょう。ビッグブックのxxxvi (36) xxxix (39)ページの3行目の途中からです:

前回は、断酒中のアルコホーリクには、しばしば感情的な危機が訪れる、という話をしました。酒を飲まずにいるためには、アルコール以外の手段でその危機を乗り越えなくてはなりません。しかし、それで対処できる範囲を超えてしまうと、ひたすら意志の力で我慢するほかなく、感情的危機が続くことになります。

・・・飲んでいっぺんにふっと楽になる感覚を再び体験せずにはいられない。1)

アルコホーリクは「酒を飲むことで気分を変える」のは危険だと分かっています。飲めばどうなるか――コントロールできなくなり、入院や失職という結末になることも重々承知しています。一杯飲めば、人生が滅茶苦茶になる――これが真実です。けれど、再発の瞬間、アルコホーリクの精神は「飲めばどうなるか」を考えることができなくなっています。つまり、真実が見えなくなるのです。それが強迫観念というアルコホリズムの精神的な症状なのです。

同じページの5行目から:

そこで、多くのアルコホーリクは欲求に負けて飲み始める。1)

強迫観念がアルコホーリクに再飲酒をさせます。

すると体内に入ったアルコールがアレルギー反応を引き起こし、渇望が生じてきます。そしてその渇望がどんどん次の酒を飲ませることになります。

そこでお決まりの段階が始まり、飲み過ぎては・・1)

they pass through the well-known stages of a spree …2)

苦労の偲ばれる訳文ですが、原文にあるspreeは大酒を飲むことです。ピーター神父によるビッグブックの旧訳では「深酒」となっていました。他では「連続飲酒」と訳されている文献もあります。3) 英語でgambling spreeというのはギャンブルにのめり込んでいる状態を、spending spreeというのは買い物しまくっている状態を示す言葉です。

スプリーが続くと何らかのトラブルが起きてきます。

・・・後悔に襲われ、もう絶対に飲まないと固い決心をする・・1)

多くの場合、この決心は本気で行われます。家族や支援者のなかにはこの本気度を疑う人も少なくありませんが、最終的に飲んでしまうとしてもこの決心は本心からの決意であることが多いのです。しかし、前述のように、やがて強迫観念がアルコホーリクに酒を飲ませる日がやってきます。

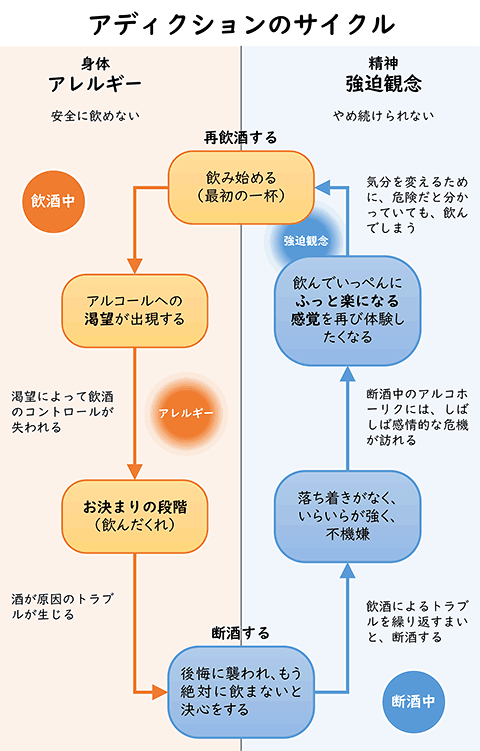

アディクションのサイクル

・・・ということが、何度も何度も繰り返される。1)

このサイクルがひたすら繰り返されていくのです。これを図にしてみました。

左半分には、酒を飲んでいる時期にアレルギー反応(渇望)に突き動かされている様子が描かれています。右半分の酒をやめている時期には酒によるトラブルは避けられているのですが、最終的には強迫観念によって再飲酒し、飲酒に戻っていく様子が描かれています。

アルコホーリクというのは、このサイクルに閉じ込められ、出口が見つけられずにいる人たちです。

僕はアルコールで精神病院に4回入院しましたが、4回目の入院の時に、自分が何らかの悪循環に閉じ込められていることに気がつきました。入院したのは県立の精神病院で、僕はその保護室で一晩過ごしました。設備が古く、腕の太さほどの鉄格子がはまり、何らかの精神障害を持った人が書いたと思われる意味不明の落書きが木張りの壁だけでなく天井まで覆い尽くしている、という実にオドロオドロしい部屋でした。

その部屋で僕は考えました。4回目となると同じことを繰り返していることを認めざるを得ません。自分は真剣に酒をやめたいと思っているし、たぶん入院中は飲まないだろう。退院後も飲むつもりはない。断酒を続けて生活を再建するつもりだ。でもいつかまた飲んでしまうに違いない。そして、飲んだくれに戻り、すべてぶち壊しにして、次の入院することになる・・・。

この先の人生をずっとそれを繰り返していくなんて耐えられない、と思いました。

しかもこのサイクルは、同じ所をグルグル回っているだけではなく、螺旋階段のように一周回るごとに徐々に下っていくのです。なんとかこの悪循環から抜け出す出口はないものか。

悪循環からの出口

ビッグブックの書名は『アルコホーリクス・アノニマス』ですが、この書名は100以上の候補のなかから選ばれたものです。初期のAAメンバーたちはどれを選ぶか延々と話し合いを続け、いったん『出口』(The Way Out)という書名に決まりかけたのですが、ワシントンの議会図書館で調べてみたところ『出口』という書名の本がすでに12冊あることが判明しました。これを13冊目の『出口』にしたくはなかったので、次点の『アルコホーリクス・アノニマス』が採用されました。4)

書名は出口ではなくなりましたが、ビッグブックがこのサイクルから私たちを外に連れ出してくれる出口であることには違いがありません。

最初にこの図が僕の頭に思い浮かんだのがいつだったのかは思い出せませんが、僕がビックブックを真剣に読み出した2004年から、最初にスポンシーにこの図を提供した2007年までの間のどこかだったに違いありません。(そして、後にBig Book Comes Aliveやリカバリー・ダイナミクスで同じような図5) に接し、同じことを考えた人がいたことに驚きました――誰でも思いつく図なのかもしれませんが)。最初の作図では時計回りに描いてありました。当時はPowerPointが使えなかったので、Wordで拙い図を描いて配布したので、それをご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。その後ジョー・マキューの図に合わせて、反時計回りに修正しました。

この図を見ると、ついつい高校の生物の教科書に載っていたシダ植物の生活史の図を思い出してしまいます(例えばこのページの真ん中へんにあるやつです)。受精することで胞子体に、減数分裂することで配偶体になるという図ですが、そんな受験勉強をしたことが、同じような循環図を思いつく役に立ったのでしょう。

この図は仮に「アディクションのサイクル図」と名付けておきましたが、アルコホーリクの生活史とか生活環 と呼んだほうが相応しい気がしています。薬物やギャンブルなど、様々なアディクションにも、このサイクルが当てはまるのではないでしょうか。

アレルギー+強迫観念=絶望的な状態

ステップ1の無力(powerless)というのは、絶望(hopeless)のことだと繰り返し説明してきました。この図を見ると、私たちアルコホーリクが「絶望的な状態」(BB, p.xvii xx)に置かれていることが分かります。いま酒を飲んでいようが、ミーティングに通いながら酒をやめていようが、このサイクルの中にいる限り絶望的な状態であることに変わりありません。

この絶望的なサイクルから自分で脱出する力が無い――それが無力ということです。ステップ1はその現実を認めることです。

- 飲んでいる時期にはアレルギー反応による渇望で飲酒がコントロールできない(そのせいで飲酒が原因のトラブルが起きる)。

- トラブルを防ごうと断酒していても、やがて強迫観念が再飲酒をさせる。

- アルコホーリクはこの悪循環(アディクションのサイクル)の中に閉じ込められている。

- この絶望的なサイクルから自分で脱出する力が無い=無力。

次回に続きます。

- BB, p.

xxxvi (36)xxxix (39).[↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩] - AA, Alcoholics Anonymous: The Story of How Many Thousands of Men and Women Have Recovered from Alcoholism, AAWS, 2001, p.xxix.[↩]

- E・M・ジェリネク(羽賀道信他訳)『アルコホリズム:アルコール中毒の疾病概念』, 岩崎学術出版社, 1973, p.153.[↩]

- AACA, p.253.[↩]

- The Kelly Foundation(セレニティ・プログラム訳)『12ステップ・ガイドブック』, 2013, セレニティ・プログラム, p.27。BBCA, pp. 26, 31にも同様の図がある。[↩]

最近のコメント