ビッグブックのスタディ (24) 医師の意見 15

さて、ビッグブックに復帰する前に、もう少しいくつかの点をクリアにしておきたいと思います。

薬物の種類による渇望の違い

アルコホーリクの場合、身体的渇望は「もっと酒を飲みたい」という強い欲求となって現れます。しかし、他の薬物の場合には、身体的渇望が明瞭でない場合もあります。

「仕事やめた」というエントリで書いたように、僕は6年間依存症の回復施設で働いていましたし、それに先立つ2年間も月に3回ほど施設の手伝いをしてました。その8年間で接したクライアントの数はおよそ300人。その5割がアルコール、2割が薬物の人でした(ちなみにギャンブルの人が1割、残りの2割は性行動や買い物や盗癖や共依存の人など)。

アルコールの人にはすぐに身体的渇望の概念が理解してもらえ、渇望によって多くの酒を飲んできたことに納得が得られました。ところが、覚醒剤の人の場合にはアルコールの人ほど身体的渇望が鮮明ではなく、アレルギー反応によってコントロールが失われると言っても十分な納得が得られない、ということがしばしばありました(彼らはキュー渇望は鮮明なのですが)。もちろん、覚醒剤でもコントロール喪失が起きるのですから、そこには「もっと」欲しくなる何らかのメカニズムが動いているはずなのですが・・・。

当時はこれはアルコールと覚醒剤(メタンフェタミン)という物質の違いによるものだと考えていたのですが、調べてみると、どうやら薬物を体内に取り入れる方法の違いによるらしいのです。

投与方法の違い

薬物を体に取り入れることを英語で administration と呼び、投与という訳語をあてています。アドミニ(投与)の手段 の代表的なものは経口、注射、吸入、喫煙です。

どんな手段でも、血管内に薬物を送り込めれば効果が得られます。例えばマロリー・ワイス症候群 になって酒を飲んでも吐いてしまうようになったアルコホーリクが、酒を浣腸 してみたという話は昔はポピュラーでした。これはアルコール濃度が高いと悶絶するほどの激痛がするし、繰り返すと直腸が潰瘍になるので、よい子はマネをしてはいけません。

飲むのは効率悪すぎ

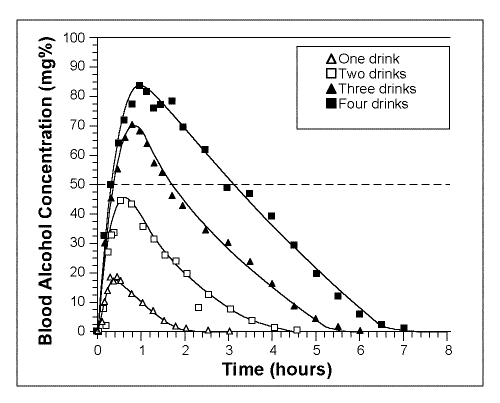

薬物摂取の手段として経口投与(口から飲む)は効率の悪い手段です。下の図は空腹時に酒を飲んだ後のアルコール血中濃度の変化です。1) 飲む量にもよりますが、飲酒後30分から1時間は血中濃度の上昇が続いてからピークアウトし、減少に転じています。吸収に1時間かけるのはかなり緩やかです。それでもアルコールは(小腸だけでなく)胃からも吸収されるので、早めに効果が感じられるほうです。

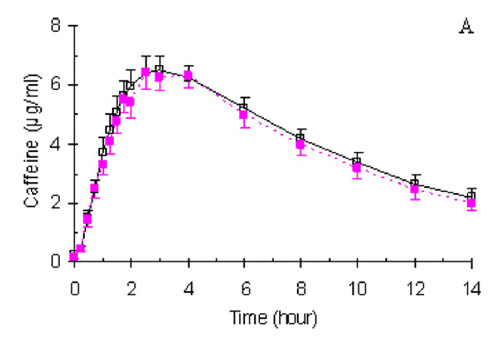

次はカフェイン300mgを摂取した後の血中濃度の変化です。2)

ピークに達するのに3時間かかっています。酒は飲んで数分で効果を感じ始めるのに対し、カフェインは約30分かかります。

これらの研究は空腹時に行われていますが、酒でもコーヒーでも満腹の状態で飲むと「効き目が悪い」ことは経験的に知られています。これは食物がアルコールなどの吸収を妨げるからです。おまけにアルコール脱水素酵素 は肝臓だけでなく、胃の中にも存在しているので、食べ物とアルコールが胃の中に長く滞在することで「胃腸で吸収する前にアルコールが分解されてしまう」というアル中にとっては大変都合の悪いことも起きます。

また、小腸で吸収された薬物は、肝門脈→肝臓→心臓→全身と運ばれますが、脳に届く前に肝臓を通っているので、そこで代謝されて減ってしまいます(初回通過効果)。3)

こんなふうに、飲む(経口)という手段は効率が悪く、確実性も低いという欠点があります(あくまでも薬物の効果を感じたい人にとっての欠点ですが)。

吸えばもっと早い

その正反対なのが喫煙です。喫煙所と呼ばれる場所に行くと、せっせと依存性薬物の投与活動にいそしんでらっしゃる方々の姿を見ることができます。喫煙によって吸収されたニコチンは、15秒で脳に達し効果を現わし始めます。アドミニ手段としては、効率的で確実性の高い優れた手段と言えます。欠点は、一度に投与できる量が少ないので、血中濃度を高く保つのが難しいことです。なので、ニコチン依存の人は、離脱症状を避けるために、いつ・どこでタバコが吸えるのか、常に気にしています。

コーヒーを飲むとカフェインの効果が感じられるのに30分かかりますが、インスタントコーヒーを喫煙すると、ずっと早く効果を感じることができます(これもよい子はマネをしないように)。もう少し洗練された手段としては、stonのようなカフェイン吸入デバイスが発売されています(安全性確保のために一回の量は控えめらしい)。ただし、アルコールを吸入するのは危険なのでやめておきましょう。吸引するために噴霧などを行うと有害な結果を招きかねません。

喫煙(燃やして吸う)、吸引(気化させて吸う)、どちらも薬物を素早く脳まで届ける効率的な手段と言えます。

注射という王道

もっとも確実なのは注射です。覚醒剤やヘロインではこれが主流です。注射後1~2分で効果が感じられますし、十分に血中濃度を確保するだけの量を一回で投与することが可能な優れた手段です。欠点としては喫煙ほど手軽ではなく(街中で喫煙してもそれほど目立たないが注射を打っていると相当目立つ)、注射器具を揃えたりメンテするのはかなり面倒な点が挙げられます。

つまり、注射によって十分な量を投与できていれば、すぐに二本目の注射を打つ必要は無く「もっと」という身体的渇望は前面に出てこなくなる。それに対して、飲用だとじれったいほど時間がかかるし、喫煙(吸入)だと十分な量が投与できないので「もっと」という欲求が強く表れる・・というのが、僕の仮説です。

投与方法の違いは依存の形成に影響する

血中濃度の上昇が早い投与手段のほうが、依存が形成されやすいことが分かっています。経口や経皮より、吸引・喫煙・注射のほうがリスクが高くなります。

コカイン は粉状に精製されており、これを服用(経口投与)するか、あるいはストローで鼻から吸って鼻の粘膜を通じて吸収します(経皮投与)。血中濃度の上昇は比較的ゆるやかです。

コカインを重曹と混ぜて結晶状に精製したものをクラック・コカイン と呼びますが、こちらは加熱して気化させたものを吸入し、肺から吸収します。血中濃度が素早く立ち上がり、より強く効果を感じます。クラックは1980年代にアメリカで若者や貧困層に蔓延して大きな社会問題となりました。

アルコールの場合にはもっぱら経口ですが、前述のように食事をしてから酒を飲むと、血中濃度の上昇がゆるやかになり、ピークも低くなるので、依存になるリスクは減ります。逆に「空きっ腹に駆けつけ三杯、つまみは酒の邪魔にならない程度にして、〆のラーメン食べて帰る」という飲み方だと依存形成のリスクは高くなります。

覚醒剤を服用しないのは、大変苦くて飲めないからだそうです。そのせいで、アドミニ手段がポンプ(注射)やアブリ(加熱吸引)に限られてしまうのが覚醒剤のリスクを押し上げていると言えます――もし甘くて美味しい覚醒剤が作れたなら、覚醒剤の害も減るに違いありません。

血中濃度曲線のどこが心地良いか

より多くの薬物を投与すれば、より強い効果を感じられるというのであれば、血中濃度曲線のピーク付近がもっとも効果を感じているはずですが、そうとは限りません。

コカインの場合には、血中濃度が上昇しているときに快体験があり、下降に転じると(絶対値は高くても)不快に感じるようになってしまいます。4) クラックの吸引では立ち上がりが早いぶん下降も早くやって来るので、不快を避けるために15~20分おきに吸引しなければならなくなります。なかなかに辛そうな話です。

アルコールの場合でも、心地良いと感じられるのは、血中濃度上昇中の30分~1時間で、あとはダルさを感じるようになります。タバコの場合には、一本吸うのに数分かかり、血中濃度のピークは吸い始めから10分後ぐらいですが、この10分間が最も「ほっとする」時間ではないでしょうか。

そして、どの薬物であれ身体依存が形成されると、血中濃度の低下によって離脱が起きるようになり、その不快を避けるために追加で投与するしかなくなります。良く言われるように「気持ちよくなるため」ではなく「普通の気分になるために」薬物(アルコール含む)が必要になるのです。そうなると、薬物は嗜好品ではなく、生活必需品になってきます。

酒の飲み始め、薬の使い始めの頃に感じていた快感は、どうやっても取り戻すことができず、圧倒的な不足感を感じるようになります。「千杯飲んでも足りない」と言われる不足感がアディクションの大きな特徴と言えます。この不足感は身体的渇望を構成する一つの要素だと思うのですが、ビッグブックでは余り取り上げられていません。

ギャンブルはどうか?

ギャンブルの場合には、薬物を投与しないので、血中濃度のグラフはあり得ないわけです。だから薬物とギャンブルを同列に扱うことに違和感を持つ人もいるでしょう。

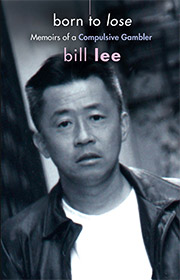

しかし両者には共通点が多いのです。第21回で取り上げた強迫的ギャンブラーであるビル・リー(Bill Lee, 1954-)の自伝5)について、脳科学者のデイヴィッド・J・リンデン(David J. Linden, 1961-)は『快感回路』でこう述べています。

先にヘロイン常用者の依存症の進展の道筋を見たが、リーのギャンブル依存の経過にもまったく同じ形が見て取れる。耐性、離脱症状、渇望、再発のすべてがそろっている。依存症のせいで最後にはギャンブルの快感がすっかり失われ、ただむき出しの欲望だけが残る――これを明確に訴えるリーの記述は、ヘロインやコカイン依存症者が書いたとしてもおかしくない。嗜好から徐々に不足感へと変化していくリーがたどった経過は、薬物依存症者が経験する現象そのものであり、その脳内では薬物使用による快感回路神経の再配線と似たようなことが起こっている可能性が高い。もう一つ、薬物や食物の依存と同じように、リーの病的なギャンブル発作も異常なストレス状況が引き金になっていた(最初は離婚と養育権争い、後には職場で大量殺人を目撃したときに再発した)。ギャンブラーズ・アノニマスに参加してギャンブルを止めると誓った後でさえ何度か再発した。これも、薬物依存とギャンブル依存に共通する典型的な形だ。6)

When we consider the addiction trajectory of a heroin user, we discover remarkable parallels to Bill Lee’s story. Tolerance, withdrawal, craving, and relapse are all present. Lee’s clear and resonant description of how his addiction eventually drained all the pleasure from gambling, leaving only a raw desire, could just as easily have been written by a heroin or cocaine addict. The slow transition from liking to wanting that he traces is precisely the same phenomenon experienced by a drug addict and is likely to represent a similar use-dependent rewiring of the pleasure circuit. Furthermore, just like those of drug or food addicts, Lee’s most devastating gambling binges were triggered by unusually stressful situations (initially by his divorce and custody battle and again, years later, when he witnessed a mass murder at his workplace). Even after swearing off gambling and joining Gamblers Anonymous, he relapsed several times…7)

邦訳は依存症と訳しているが、リンデンはもっぱら addiction という言葉を使っている。

ギャンブルの場合には、皮膚の下を虫が這い回るような離脱の苦しみは起きないと考えているのなら、それは誤解と言えましょう。リーの体験は、ギャンブルをヘロインやコカインに置き換えても十分に成り立つ話ですから、僕としてはこれをギャンブル・アディクションと呼ぶことに異論はありませんし、むしろ積極的にそう呼びたいと思っています。

DSM-5やICD-11でギャンブル障害(gambling disorder)が嗜癖的障害(addictive disorder)と名付けられて物質使用障害と同じカテゴリに入れられたのは、リーのようにヘロイン・アディクトと共通の体験を持った強迫的ギャンブラーの存在が根拠になっています。

では、ギャンブル障害の人の全員がリーのような重度のギャンブル・アディクトであるかというと、決してそんなことはなく、軽度や中等度の人が多いわけです。その中で将来的に進行してリーのような重度になるのも一部の人に限られるでしょう。その点は前回述べたアルコールや薬物と同じ構造をしているはずです。

アルコールにおいて(軽度や中等度の人まで含めれば)自然回復や治癒が相当数起きていることを踏まえれば、ギャンブルにおいても自然回復や治癒が起こることは当然と言えます。

時代はすでに変わっていた

AAが始まった頃はもっとも重度の人たちだけが治療の対象とされていました。そのころに、アルコホリズムやアディクションというのは、「進行性で死に至る病気であり、治癒せず、自然回復はまずあり得ない」という知見が形づくられました。ただそれは、重度まで進行した人たちを対象に成り立つことだったので、対象を軽度や中等度まで広げてみたら成り立たなくなってしまったのです。ただし、現在軽度や中等度の人のなかに、将来重度まで進行することが運命づけられている人が一定数存在することは確かです(病気の進行は本人の意に反して起こるから)。

そんなふうに全体を見通してみると、ギャンブル障害において自然回復や治癒が起こるからといってギャンブル・アディクションの存在は否定できませんし、逆に僕らのような最も重度の人たちの間に通用する知見を物質使用障害・ギャンブル障害全体に適用させようとするのもナンセンスです。

おそらくゲーム障害においても同じ構造は繰り返されるでしょうし、仮に性行動や買い物を嗜癖性障害に加えようとすれば同じことが起こるだろうと予測します。

アルコール、薬物、ギャンブル、どの分野でも、軽度や中等度で留まってそこから自然に回復していく人たちがおり、その一方で重度まで進行する人たちがいる。何がその違いを作り出すのか。どうすれば進行を防げるのか。その答えを僕は持っていません。できるのは、もはや引き返せないところまで踏み込んでしまった人たちに、どうやれば回復できるのか、一つの方法を提供することのみです。

依存症の早期発見・早期治療が叫ばれたのは20年ほど前でしたでしょうか。それまで入院治療が中心だったものが、クリニックやデイケアでの治療が始り、いまや通院治療はすっかりポピュラーになりました。それでもアディクションと呼ばれる重度の人たちの有り様は、昔も今も変わりません。入院が必要になるほどのアルコホーリクの多くは、今後も簡単には酒をやめないでしょう。しかし、拡大された依存症や使用障害は、進行性とは限らないし、自然回復や治癒もあり得る病気になってしまったのです。昔はシンプルで良かったと嘆いても始まりません。時代の変化に対応していかなければなりません。

-

薬物を体に取り入れるには、服用・注射・吸引・喫煙などの方法がある。

-

アルコールを飲むのは、非効率で、不確実な方法。

-

注射によって十分な量を一回で投与できると、身体的渇望は前面に出てこない(のではないか)。

-

効率の良い方法(注射や喫煙)は、依存を形成しやすい。

-

快体験は血中濃度のピークに起こるとは限らない。

-

ギャンブルにも重度の人には耐性、離脱症状、渇望、再発が起こりうる。

-

ギャンブル障害において自然回復や治癒が起こるからといってギャンブル・アディクションの存在は否定できない。

-

最も重度の人たちの間に通用する知見を物質使用障害・ギャンブル障害全体に適用させようとするのもナンセンス。

- NIAAA, “Alcohol Metabolism”, Alcohol Alert, No. 35; PH 371, NIAAAPublications, 1997, (Adapted from Wilkinson et al., Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics 5(3):207-224, 1977.[↩]

- Muhammad M Hammami et al, “Interaction between drug and placebo effects: A cross-over balanced placebo design trial”, Trials 11(1): 110, BioMed Central, 2010.[↩]

- これに対して、腕の静脈に注射したり、喫煙して肺で吸収した薬物は、肝臓を経由せずに心臓から脳へと届けられる。[↩]

- 和田清, 『依存性薬物と乱用・依存・中毒~時代の狭間を見つめて』, 星和書店, 2000, p.88, 138.[↩]

- Bill Lee, Born to Lose: Memoirs of a Compulsive Gambler, Hazelden Publishing, 2005.[↩]

- D・J・リンデン(岩坂彰訳)『快感回路 なぜ気持ちいいのか なぜやめられないのか』, 河出文庫, 2012, p.176.[↩]

- David J. Linden, The Compass of Pleasure: How Our Brains Make Fatty Foods, Orgasm, Exercise, Marijuana, Generosity, Vodka, Learning, and Gambling Feel So Good, Penguin Books, 2011, pp.130-131.[↩]

最近のコメント