12ステップのスタディ (33) AC・共依存のステップ1 (2) ライフがアンマネージャブル

トップページに他のスタディ系サイトの更新情報を載せるようにしたのは昨年10月のことでした。それは好評だったのですが、そのために使用したプラグインの出来が悪く、トップページが表示されるまで数秒かかるようになっていました。先週末にプラグインを改造して、更新情報をcron で取得させるようにしたので遅延はなくなったはずです。

日本国内のAC共同体

この連載でアダルトチルドレン(AC)のことに関心を持ち、ミーティングに参加してみたいという方から、国内にどんなAC共同体があるのか紹介してほしいというリクエストが複数ありましたので、短く説明することにします。

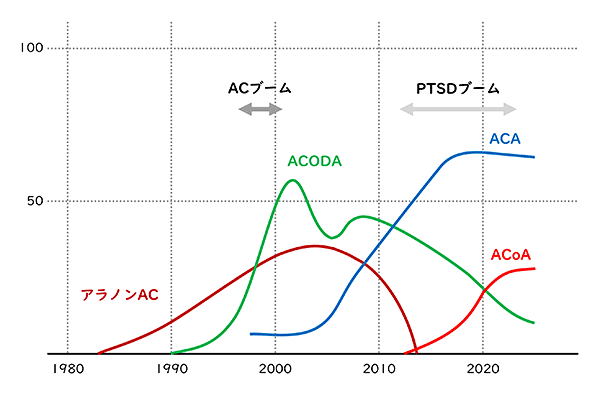

上の図は、様々な情報源から得られた情報を元に、日本のAC共同体のグループ数のおよその変化を図にしたものです。

日本では1983年にアラノンACの活動が始まりました。その後どのように全国に広がったのか詳しいことはわかりませんが、2000年頃には全国で約40グループが存在するまでに拡大しました。このようにAC共同体として先陣を切ってアラノンACが日本でも広まったのですが、アラノンACはあくまで「アラノンの一部」なので参加できるのはACoA(どちらかの親がアルコホーリクであるAC)に限定されていました。1)

1989年にクラウディア・ブラック (Claudia A. Black)が東京の行政機関が主催した国際シンポジウムのために初来日し、同じ年に著書『私は親のようにならない』の訳書が出版されました。これが一つのきっかけになって1980年代のアメリカでのACoAムーブメントが日本にも波及しました。興味深いのは日本に到来したときにそれがACoD(両親ともにアルコホーリクではない機能不全家庭のAC)のムーブメントへと転じたことです。その変化の理由はよく分かりませんが、ともかくそれによって1990年には日本独自の共同体ACODAが誕生しました。

1990年代前半から専門誌でアダルトチルドレンのことが取り上げられるようになり、さらに1996年以後は新聞記事やテレビ番組でもたびたび取り上げられ、ACに関する書籍も多く出版される状況が3~4年続きました。これがいわゆる1990年代後半の日本における「ACブーム」です。

このACブームがAC共同体の規模拡大に寄与したのは間違いありません。2000年頃にはACODAが全国で約50グループ、1997年にACODAから分離してできた日本のACAが約10グループ存在していました。つまりアラノンACと合わせて全部で100グループ前後という規模でした。

さてACブームによって自分がACだという自覚を持った人が多くいたとしても、精神科医がそれを疾患として治療できるわけでもなく、心理カウンセラーの行うAC向けのセラピーに保険会社が治療費を支払ってくれるわけでもありません。それゆえに職業人たちの間では、ACブームの終焉とともにACという概念は使われなくなりました。それでも、ACという概念が支援者に知れ渡った効果はあり、ブームの後も心理カウンセラーなどからの紹介でAC共同体に加わった人は少なくありません。21世紀に入っても日本のAC共同体は地道に活動を続けていました。

2000年代後半からACODAやACAでグループ数の増加が起きたのは、この頃からACの問題を抱えたAAメンバーが、AAで酒をやめた後でACグループに加わるようになったからだと思われます。

さらに2010年代にも変化が続きました。2012年に日本のアラノンがアラノンACのグループの統廃合に着手し、翌13年にはアラノン本体に吸収するかたちでACグループを廃止してしまいました。それは(おそらくは計画的に)アラノングループを統合して数を減らした一環だったのでしょうが、なぜそのような統合を行ったのかは外部の僕にはわかりません。それから10年以上が経過し、かつて日本にアラノンACが存在したことを知らない人たちも増えました。(ちなみに、世界的に見ればアラノンは現在でも2万以上のグループがある大所帯で、アメリカにはアラノンACのグループもたくさんあり、決してアラノンやアラノンACが衰退したわけではありません)。

アラノンACと入れ替わるように日本に登場したのがACAの日本版でした。彼らのテキストであるビッグレッドブックの試訳版を使ったミーティングが、日本国内で始まりました。最初は各地のDARC を会場として借りていたことが多かったので、AC問題に関心を持ったダルクスタッフによって広められたと考えられます。日本のACAと略号が重なるので、国内ではACoAという略号を使うことになりました(これはこれで紛らわしいのですが)。現在は全国で約20グループ、オンラインで約10グループ存在しています。

一方、ACODAはいつの間にか数が少なくなって十数グループになり、日本のACAは順調に数を増やして60グループ以上が存在しています。全部合わせて約100グループという状況は2000年頃と変わっていません。

2010年代にAC共同体の拡大を後押ししてくれたのは、PTSD ブームとでも呼ぶべき社会現象が起きたからだと考えられます。2011年に東日本大震災 が起こり、被災者だけでなく、テレビ画面に映し出された津波や原子力発電所の水蒸気爆発の映像を見た人たちが長期的な精神的影響を被りました。それによってPTSDという用語が一般化し、PTSD問題の一環としてACに再び光が当てられました。ただし、ここでいうPTSDは一般用語としてのPTSDであって、医学的なPTSDとは異なります。2)

実はPTSDという言葉が注目されたのは、1995年に起きた阪神・淡路大震災 や地下鉄サリン事件 がきっかけでした。ならばなぜ1990年代のACブームの時に、ACがPTSDだという主張が行われなかったかというと、このブームの仕掛け人たちの多くは精神科医であり、彼らはACの問題が(一部重なるところはあるけれど)医学的なPTSDの基準を満たすものではないことを認識していて、PTSDという表現を避けたからでした。

このようにACの共同体の伸長は社会におけるブームに左右されやすいのですが、あるAC共同体の中核的メンバーが「このPTSDのブームもそのうち過ぎ去るだろう」という冷静な見方をしているのを伝え聞きました。現場の人たちはブームに一喜一憂せずに地道に活動を続けているのでありましょう。

| 名称 | 創始 | 世界の グループ数 | 国内での 始まり | 国内の グループ数 | 基本テキスト |

|---|---|---|---|---|---|

| アラノンAC | 1974 | 数百 | 1983 | – | |

| ACoA (ACA) | 1984 | 2000 | 2012? | 30+ | ビッグレッドブック |

| ACODA | 1990 | 15+ | |||

| ACA | 1997 | 65+ | 『ACのための12のステップ』 |

それぞれの共同体について詳しくは第16回から第20回を参照してください。

ライフがアンマネージャブル

今回はAC・共依存のステップ1の後半です。ステップ1の後半は、どの共同体のステップ1でも our lives had become unmanageable となっています。これはAAのステップ1をそのまま流用したものです。そしてそれを各共同体は、

| ACODA | 生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。3) |

| ACA | 思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた。4) |

| ACoA | 生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。5) |

と訳していますが、その違いには意味はありません(元のフレーズが同じなのですから)。この連載ではその違いに囚われないように、これを「ライフがアンマネージャブル」になったと表現しています。そして、「ライフがアンマネージャブル」とは、飲酒や薬物使用の悪影響が人生・生活の様々な領域に飲酒の悪影響が及んだことだと説明してきました(第24回・第26回・第28回・第30回)。

ACの場合、ライフがアンマネージャブルになったのは、親からの影響によって共依存という病気になったことが原因です。共依存ゆえにACは(ほとんど無意識のうちに)他者や状況をコントロールしようとします。しかし、それらは根本的にコントロールできないものであり、コントロールできない対象をコントロールしようとする試みは常に失敗します。結果としてACは、自分の周りの人々や物事が自分の望んだとおりになってくれないという失望や怒りや不安を常に経験することになります。それがACの人生や生活をアンマネージャブルにするのです。

しかしながら多くのACは自分の「ライフがアンマネージャブル」であることを、あまり意識できていません。僕が考えるに、ACのアンマネージャビリティ(どうにもならなさ)を分かりにくくしている原因は二つあると思われます。

一つは、共依存のアンマネージャビリティは、アルコールや薬物やギャンブルのアンマネージャビリティほど直接的でないからです。例えば、飲酒運転で交通事故を起こすとか、違法薬物を使って逮捕されるとか、ギャンブルで返済できないほど多額の借金を抱えるとか・・そのような原因と結果の関係が分かりやすい社会的機能不全を共依存はもたらさないからです。多くの共依存者やACは「自分はもう限界だ。これ以上こんな人生を生き続けることはできない」といったかたちでアンマネージャビリティを認めますが、何がその原因なのかは明確には意識できていないものです。CoDAのテキストは、アンマネージャビリティの表れの例として、失職・人間関係の破綻・離婚・自殺企図などを挙げていますが、それらは共依存以外の原因でも起こりうることです。6) 自分に身に起きたそうした不幸が、自分の共依存という有害で強迫的な行動様式が原因だと認めるのは簡単なことではありません。

もう一つの理由は、むしろ成功するためには自分や環境を積極的にコントロールすべきだ、というメッセージを私たちが継続的に受け取っているからです。『ACのための12ステップ』のステップ1には、次のような段落があります:

生活に対処できなくなっていると認めることは、無力を認めることと同じくらい自己イメージを汚すことです。わたしたちは自分を責任ある成人と見たいのです――職についていて、家を管理し家族の世話をし、普通に機能している、責任ある成人であると。わたしたちは子どもの時からずっと、成功する唯一の方法はコントロールすることだと教えられてきました。成功する人は自分の生き方も他人の生き方もコントロールしていて、他に助けを求めることは必要ないのだ、というメッセージを繰り返し受け取ってきました。7)

成功する人たちは自分自身も状況も十分にコントロールしていて、人生に成功する唯一の方法はコントロールすることなのだ、というメッセージを私たちは繰り返し受け取ります。1996年版では表現を変えています:

We live in a culture that places a high value on individual accomplishment. Most of us, from the time we were small children, were bombarded by the ideal of high achievement. Being competitive in school, sports, and business is viewed as important in our society. We are taught that if we compete hard enough we will be “winners” and, therefore, good people. If, however, we don’t measure up to what is expected of us and are losers, we believe we are failures. Due to the absence of good role models during childhood, many of us are confused. We don’t know where we fit in. We continue to allow our worth and self-esteem to be determined by what we do and what others think of us.8)

私たちは、個人の達成を重視する文化に生きています。私たちの大半は、小さな子どもだった頃から、高い業績を上げるという理想を浴びせかけられ、それに苦しめられてきました。私たちの社会では、学校で、スポーツで、ビジネスで、競争に勝つことが重要視されています。私たちは競争に打ち込めば「勝者」になれるし、それによって良い人間になれると教えられました。そこで、期待に応えられず敗者となった場合には、私たちは自分は失敗者だと思い込みました。子ども時代に良いロールモデル[お手本]がいなかったために、私たちの多くは混乱しています。自分の居場所がどこにあるのかも分かりません。自分の価値や自己評価が、自分が何をしているか、他人がそれをどう思っているかによって決まることを、私たちは受け入れてしまっています。(拙訳)

人間の価値は、その人が何を達成したか、それを他の人がどう評価するかによって決まるとは限りません。たしかにそれらは人間の評価基準の一つであるし、私たちの社会的地位や収入がそれによって決まったりもします。けれど「それだけ」が人間の価値を決めているわけではありません。そのことは世の中で広く共有されています。ところがアルコホーリクや機能不全・共依存の親たちは、「自分が十分に評価されていない」(もっと高く評価されるべき)という不満を溜めています。そしてそれが子供たちへと伝搬し、ACは子供の頃から成功と高い評価を得ることが人生の目的で、その手段としてもっとも有効なのがコントロールすることだと教えられるのです。そして、自分の(あるいは親の)望んだ目標を達成できなければ、自分を失敗者と定義づけてしまうのです。

自分をコントロールし、状況をコントロールし、人生で成功を達成する・・・そういう生き方をする人たちも必要なのでしょう。なぜならそれが人類全体の進歩につながることは間違いないからです。しかし、少なくとも自分はその生き方は似つかわしくない――なぜならそのような生き方は自分のライフをアンマネージャブルにし、それに苦しむことになるからだ、という理解が共依存のステップ1には必要です。

ACoAのビッグレッドブックも、アンマネージャビリティについて同じことを述べています:

無力と同じように、ステップ1のどうにもならない(unmanageability)という考えも、アダルトチルドレンにしばしば誤解される。私たちが子どもの時、家族は混乱して不安定だったのに、多くの家庭はどうにかなっていて生産的であるように見えていた。しかし生産的であることは、どうにかなっていて健全な生活を必ずしも意味しないことを私たちは学ぶ。機能不全家族において、どうにかなっているとか好ましいとされたものは、実際には抑圧的なコントロールだった。

ステップ1で言うどうにもならないこととは、自分にはそんな力や能力はないとうすうす感じているにもかかわらず、自他をコントロールしたい欲求が含まれる。コントロールしようとすると、たいていはコントロールを失って痛い思いを経験する。9)

アンマネージャビリティを受け入れる

このように、ACのステップ1のアンマネージャビリティを認めるのが難しいのは、共依存がアルコールや薬物ほど直接的なトラブルをもたらさないことと、自分や状況をコントロールして問題を解決していくことが良いことだというメッセージが世の中に溢れており、ACはそれを受け入れてしまっているからです。

もう一つ指摘するならば、AAやNAではステップ3で取り組む課題の一部を、ACはステップ1で取り組む必要があることです。前回説明したように、AAのステップ3では「何もかも取り仕切りたがる役者」(すなわち、何もかもコントロールしたがるアルコホーリク)というモチーフを使って、自己中心性ということを説明しています。この「自己中心性」という言葉を、単なるわがままとか、利己的と解釈してはいけません。なぜなら、この役者さんは「自分さえ良ければ」という身勝手な理由で取り仕切るのではなく、ショーを成功させて「皆を幸せにする」ことを目指しているのですから。10)

ビル・Wがビッグブックで分かりやすく表現できなかったことを、ロン・Hたちは『ACのための12のステップ』で易しい言葉で表現してくれています:

自分の生活が管理できなくなっているという事実を受け入れるとき、同時に、自分の生き方(life=人生)の究極的なコントロールは自分の手の中にはないのだ、ということがわたしたちに分かるでしょう。生きてきた状態を振り返ってみれば、どんなにコントロールを発揮しても、結果は意図したものでは決してなかったことに気がつきます。落込みや欲求不満は、自分が自分で思っているほど有能ではないことの徴候であると納得してくるにつれて、自分の生活が収拾不能になっている度合をもっと現実的に評価できるようになります。11)

この文章は私たちに、次の二つのことを語ってくれています。

1) あなたの人生はあなたのものだが、あなた自身でコントロールできるものではない

私たちは自分の人生や生活の一部をコントロールすることはできますが、人生というものは根本的に自分でもコントロールできないものです。なのに、「自分の人生なんだから、自分の思い通りに生きられてしかるべきだ」という思い込みが強すぎると、不本意な人生や生活を送っている原因を、不幸な出来事や他の人のせいにして責めることで、自分の過去の行いを合理化せざるをえなくなります。しかし、その合理化は自分の人生をますますアンマネージャブルにするばかりです。

2) あなたは自分が思っているほど有能ではない

自分の(あるいは親の)望んだ高い目標を達成するためには、自分には高い能力があるという前提に立たねばなりません。それは自分は十分な評価を得られていないという不満や恥の感覚につながることもあれば、他者をコントロールすることの理由付けに使われることもあります。ビッグレッドブックにも自分で思っているほど有能ではないという記述があります(前掲)。

1)と2)のどちらを認めることも、確実に自己イメージを傷つけます。それらが真実であるにしても、人を凹ませる真実です。AAやNAの場合には、それをステップ3・4・5・6・・と先へ進みながら段階を踏んで受け入れ、認めていきますが、ACの場合にはいきなりステップ1でそれを認めねばなりません。ジョー・マキューはアラノンやACの人たちのステップ1は「スピリチュアルな基盤に立った、そうとう大きなステップだ」と述べていますが、12) 僕もその通りだと思います。共依存の人たちのステップ1は、大きく自分を挫くものです。

(しかしながら、AAやNAでステップをやったはずの人が、ACの共同体に行って「ステップ1が難しい」などと言っていたら、「お前はAAで何をやっていたんじゃ?」と言われても仕方ありません。(AAで)顔を洗って出直したほうがよいでしょう)

「なんでもないふり」をやめる

トニー・Aはその著書のなかでこう述べています:

Regardless of our denial or our successes in life, I think that most un-recovering ACoAs are painfully aware that they are not functioning well. They sense that something is terribly amiss. Unfortunately they join most of their neighbors in the great conspiracy called, “Let’s keep our pain and our humanity concealed.” Everyone gets to play this game of “act as if.” Some do it well; others have little capacity for it and seek help; still others get addicted and go crazy. It takes real courage to enter a self-help recovery program such as ACoA. And it takes even greater valor to start revealing the long-hidden family secrets and our continued sick responses to them.13)

私が思うに、私たちがいかにそれを否定しようが、あるいは私たちがどれほど人生に成功しようが、ほとんどの回復していないアダルトチルドレンは、自分がうまく機能できていないことを痛感している。彼らは何かがひどく間違っていると感じている。不幸なことに、彼らは隣人たちのほとんどと一緒に「私たちの痛みも人間的弱さも、しまって隠しておこうじゃないか」という企てに加わっている。そうやって誰もがこの「なんでもないふりをする」というゲームに加わることになる。そのゲームをうまくやれる人もいるが、その能力がほとんどなく助けを求める人もいる。さらに一部の人はアディクションになって気が変になる。だから、ACoAのようなセルフヘルプの回復プログラムに参加するのは本当に勇気が要ることなのだ。そして、長い間隠されてきた家族の秘密と、それに対する私たちの病的な反応をさらけ出し始めるには、さらに大きな勇気が必要なのである。(拙訳)

第31回で、アルコホーリクでなくても酒に酔った人は、「自分は大丈夫だ」という誇張された自信を持つようになり、そして、毎日酔っ払っているアルコホーリクは、自分にそのような過剰な自信が与えられている状態が正常だと思うようになる、という話をしました。

共依存の人たちも「自分は大丈夫だ」という誇張された自信を持つようになります。家庭の中でアルコホーリクが様々な問題を引き起こし、それに苦しみながらも、それを家の外には「隠しておく」ことにして、「なんでもないふり」をしているのです。私は大丈夫、きっとなんとかなる・・・。この世の中では、自分の弱さや抱えているトラブルをさらけ出すことは、しばしばデメリットをもたらします。だから、普通の人たちにとってはこの「なんでもないふり」作戦が正解なのでしょう。けれどACは、そうやって「なんでもないふり」をして、自分に大丈夫と言い聞かせていても、人生がうまくいっていないことは、自分でも分かっているものです。

だから、「なんでもないふりをする」というゲームが上手な人よりも、それが下手で、自分には自分の人生を上手に切り回す能力がないと認め、助けを求める人のほうが、早く解決にたどり着くのは皮肉なことです。ACの共同体は、家族の恥や自分の弱さをさらけ出しても安全な(デメリットのない)場所を提供してくれるのです。

ここでも「混ぜるな危険」

トニー・Aは、ACの問題は「共依存」と「感情的な傷」の二本立てであることを明確化してくれました。このうち「感情的な傷」(医学的なPTSDではないが、一般用語としてのPTSDに当てはまるもの)は、ミーティングや仲間との交流の中で抑圧していた自分の感情を取り出して再体験するという手段で解決を図っていきます(第17回・第31回)。一方「共依存」の問題には12ステップが有効です。ですから、ステップ1の「生きていくことがどうにもならなくなった」や「思い通りに生きていけなくなった」の原因は、ACの抱えている共依存にあるのです。

ところが、AC共同体の現場にいる人たちの話を聞くと、なかなか自分の共依存の問題には目を向けられない人が多いのだそうです。その人たちは自分の人生が「どうにもならなくなった」り、「思い通りに生きていけなくなった」のは、感情的な傷が原因だと捉え、そう主張するのです。そう捉えているとき、その人は、その感情的な傷を負うという不運がなければ、自分は思い通りの人生を送れていたはずなのだという考えで凝り固まっています。

その状態では自分の共依存に目を向けることはできないし、それどころか共依存とは何かを理解しようとすらしない、というのです。その人たちの間違いは、感情的な傷の癒しを12ステップに求めてしまったことです。感情的な傷の癒しには12ステップ以外の取り組みが必要だという点をトニーは強調していますし、その考えはACoAのビッグレッドブックに受け継がれ、インナーチャイルド・ワークやそれを発展させた『ラビングペアレントガイドブック』 (2021) という本を発行するまでになっています。14)

トニーは、有効な解決を得るためには、問題の正確な定義が必要だという、12ステップ共同体で長年共有されてきた考えを強調しています。15) そして彼がACの問題は共依存と感情的な傷の二本立てであるという定義を打ち立てたことによって、共依存と感情的な傷ぞれぞれに別の解決が用意されることになりました(実のところこの二つを明確に区別することは難しいのだが、まとめて一つのものとして扱うことに対しては反対せざるを得ない)。僕は感情的な傷が癒される必要性を否定しているわけではありません。ただ、その癒しを12ステップに求めると、結局何も手に入らないという警告を発しているのです。

さて、トニー・Aは著書のなかでAAの12ステップとはかなり異なった彼オリジナルの12ステップを紹介しています(第19回)。しかし、彼はその12ステップの解説のためにわずか7ページしか割いておらず、それぞれのステップの説明は半ページほどしかありません。また、具体的なやり方を書いているわけでもありません。彼の12ステップのステップ1は、自分が親のアルコホリズムという病気の特徴を受け継いだこと(すなわち共依存者になったこと)を認めるシンプルなものになっています。16)

CoDAのステップ1

同じ共依存の問題を扱うCoDAのステップ1も見てみましょう(CoDAについては cf. 第18回)。CoDAのテキストでは、共依存になった原因が子供時代にあること、そこには虐待やネグレクトがあった可能性を示唆しています。それはつまり(断定はしていないものの)共依存者はACである可能性が高く、CoDA共同体とAC共同体は同じ対象をターゲットにしていると言えます。アラノンACは共依存という用語を使いませんし、CoDAはACという表現を使いません(そしてAC共同体はどちも使う)。であるにしても、これらの共同体はどこもほぼ同じ対象をターゲットにしていることになります。

いくつかの12ステップ共同体には、ステップ1の取り組みの一つとして、質問に答えて自分の経験を書き出してみるという実践があります。CoDAの本でも、以下の質問に答えることで自分の個人史を振り返るように提案しています:

- What neglect and abuse did I experience growing up?

- Where did I learn to turn my head when I and/or other people were being neglected or abused, and why?

- Who in my childhood displayed these behaviors or instructed me not to tell or share my feelings about it?

- Where did I learn that avoiding others was safer than being involved?

- Where did I learn to control others for my sense of well-being?

- How did I learn that I wasn’t good enough or was better than others?

- When, where, and how did I learn to deny my own thoughts, feelings, and needs for the sake of others or, conversely, to demand that the world revolve around me?

- How did I know never to tell the family secrets and why?

- Where did I learn to behave in neglectful and/or abusive ways that are intellectually, emotionally, physically, sexually, and/or spiritually harmful?

- Where did I learn to express these behaviors which are often communicated in the extremes from silence to violence?

- How did I learn to allow them to be expressed toward me?

- Where and how did I learn that having a relationship would make me whole?

- Did I learn these things through others’ words or actions? If so, whose?

- How had I come to survive life through codependent behaviors rather than living life through a sense of freedom?

- What are my true feelings about all of these questions?17)

- 私はどんなネグレクトや虐待を受けて育ったか?

- 私はどうやって、自分や他の誰かがネグレクトされたり虐待されたりしているとき、そのことから目をそむけることを学んだのか?

- 私の子供時代に誰がそのような行いをしたのか、あるいはそのことについて話したり、感情を共有しないように誰が指示したか?

- 他の人たちを避ける方が、関わるよりも安全だと、どこで学んだか?

- 私は自分の安心感のために他の人をコントロールすることをどこで学んだか?

- 自分が劣っている人間だとか、あるいは他の人より優れていると、どのようにして思うようになったか?

- 私はいつ、どこで、どのようにして、他の人のために自分の考えや感情や欲求を否定したり、逆に自分を中心に世界が回るように要求したりすることを学んだか?

- 家族の秘密を決して話してはいけないと、どうして思うようになったのか? またなぜ話してはいけないのか?

- 知的・感情的・身体的・性的・霊的に有害な、自分のネグレクト的あるいは虐待的な行動を、私はどこで身に付けたのか?

- 黙り込むか暴力という両極端な表現で伝えられることの多いこれらの行動を、私はどこで学んだのか?

- 私はそうした表現が私に向けられることを許容すべきだと、どうして思うようになったのか?

- 私は誰かと関係を持つことで自分が完全な存在になれると、どこで学んだのか?

- 私は他の人たちの言葉や行動を通してこれらのことを学んだのだろうか? もしそうなら、誰の?

- どのようにして私は、自由を感じて生きるのではなく、共依存的な行動によって人生を生き抜くようになったのか?

- これらの質問に対する、私の本当の感情は何だろうか?(拙訳)

これがステップ4の棚卸しではなく、ステップ1の取り組みなのです。自分が虐待的・支配的・抑圧的な親に育てられた(だから自分の人生はうまくいかないのだ)と認めることのハードルはそれほど高くはありません。それに比べると、自分がその親と同じ虐待的・支配的・抑圧的な大人になったことを認めるハードルは高いものです。

自分の弱さを認めること

『ACのための12のステップ』はステップ1の説明をこう締めくくっています:

無力を受け入れ、生活がどうにもならなくなっていることを認める過程で、自分の限界(弱さ)を隠そうとしてきた試みが、わたしたち自身を駄目にしていたことが見えてきます。ステップ1を践むことは辛いことかもしれませんが、回復への道は正直に自分に直面し、自分を明け渡すことでしか始まりません。こうするまでは、わたしたちが回復の方向に進むことは妨げられるでしょう。わたしたちの多くにとって、自分の現在の状況を受け入れることは難しいことですが、わたしたちには自分では自分の生活を管理することや、自分の考えをコントロールすることはできないことが分かっています。限界(弱さ)を認めることが、12のステップのそれぞれを践んで行く上での基礎を成します。18)

ACの12ステップが難しいのは、AAやNAの12ステップでは段階を踏んで直面すること(自分が神ではないということ)を、ACの場合にはいきなりステップ1で突きつけられるからだと言えます。

- ACの共依存のアンマネージャビリティが分かりづらい理由:

- 共依存がアルコールや薬物ほど直接的なトラブルをもたらない

- 自分や状況をコントロールして問題を解決していくことが良いことだというメッセージが世の中に溢れており、ACはそれを受け入れてしまっているから

- アンマネージャビリティを認めるために、認める必要があること:

- そもそも人生というものは、自分でコントロールできるものではない

- 自分は様々なことをコントロールできるほど有能ではない

- ステップ1のためには、自分には問題がない(共依存ではない)というふりをやめ、家族の恥や自分の弱さをさらけ出す必要がある。

- 実際には両親ともアルコホーリクではないACも参加していたようではあるが。[↩]

- 例えば、一般人と結婚した内親王 が複雑性PTSDを発症していたと2021年10月に宮内庁が発表した。本来であれば適応障害とでもすべきところを深刻な診断名を発表することでメディアの取材の抑制を図ったと推測されているが、ミスリードや不適切な診断名だと指摘する声は上がったが、明らかな誤診とまで主張する人はいなかった。この一件は、医学的な基準を満たさなくても、一般の用語としてであればそれをPTSDと呼べるという社会的認識が形成されたことを示していると言えるだろう。[↩]

- ACODA, ACODAの12のステップ (acoda.org), ACODA.[↩]

- ACA, ACAの12のステップ (aca-japan.org), ACA.[↩]

- ACABRB, p.104.[↩]

- CoDA, CoDA Book, CoRe Inc, 2012, ch. 3, Step One.[↩]

- AC12 (1989), pp.24-25.[↩]

- AC12 (1996), p.21.[↩]

- ACABRB, p.117.[↩]

- BB, pp.87-90.[↩]

- AC12 (1989), p.25.[↩]

- CTM, pp.87-88.[↩]

- LL, ch. 9, What is recovery.[↩]

- 『ラビングペアレントガイドブック』に示されたリペアレンティングは12ステップとはまったく異なったアプローチであり、12ステップと並行して取り組むべきとされている – ACA WSO,『ラビングペアレントガイドブック: 解決は自分自身の愛ある親になることである』, ACA WSO, 2025, 序文, 『ラビングペアレントガイドック』を始める時期.[↩]

- LL, ch. 3, The Nature Of Our Problems.[↩]

- LL, ch.5, Working The ACoA 12 Steps of Recovery.[↩]

- CoDA, ch. 3, Step One.[↩]

- AC12 (1989), p.26.[↩]

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません