12ステップのスタディ (32) AC・共依存のステップ1 (1) コンパルジョンとオブセッション

3月2日に長野県松本市でBig Bookスタディを行います(1日版)。申込みの〆切は2月15日です。

さて、前回は基礎知識編として、アダルトチルドレン(AC)とは、

-

- 共依存(パラ・アルコホーリック、疑似アル中)になった

- 感情的な傷を負っている

人たちだ、という説明をしました。

このうち共依存については12ステップで、感情的な傷については(トニー・AによればAAなどとはやり方が違う)ミーティングで感情を再体験することによって解決していくことになります。

気をつけるべきポイントとして、この二つの片方だけに注力するとバランスの悪い回復になってしまうことです。自分の傷を癒すことにばかり取り組むと自己中心性はそのまま残されるので、両親の生き方を大人になった自分が再現することになります。他方で、共依存の問題にばかり取り組むのでは感情的な傷は残り、親に似た人に対して感情を爆発させたり、引きこもりになったりして、自分の問題に現在の家族を巻き込むことになります(結局それは両親のやっていたことと同じです)。このブログでは12ステップしか取り扱いませんが、回復にはしばしば他の取り組みも必要です。

テキストの選択について

さて今回からACや共依存の12ステップの解説に入りますが、性の問題のときと同じように「どの共同体のテキストを使うか」を決めなければなりません。僕の知る限りでは、広く使われているACの12ステップの文献は3冊あります(実質的には4冊)。

そのひとつは、トニー・Aの書いた The Laundry List: The ACoA Experience (1991)です。トニーはACムーブメントのオリジネーター であり、ムーブメント全体に広範な影響を与えた人物です(第17回・第18回)。ですから、彼の著書を外すわけにはいきません。ただし、彼がこの本で提唱した12ステップ(トニー・Aの12ステップ)は、ACA(日本ではACoA)が採用している標準的な12ステップ(ACAの12ステップ)とは大きく違っています。その事情については第19回で解説しました。標準から大きく外れたトニーの12ステップをここでメインに据えるわけにはいきませんが、彼の12ステップについても各ステップで取り上げていこうと思います。

次は、ロン・H(Ron Halvorson)とバル・D(Valerie Deilgat)の二人がフレンズ・イン・リカバリー(Friends in Recovery)という名義で書いた The 12 Steps for Adult Children(1986)です。この本は1989年と1996年に大幅な内容の改訂がありました。このうち1989年版が『ACのための12のステップ』として1990年代に日本語に翻訳され、日本のAC共同体で使われてきました。日本のACの回復を長く支えてきた名著だと言えます。

1996年の改訂では「著者たちの継続的な成長と本書を利用したグループからのフィードバックを反映」して全面的に書き換えらました。その内容には彼らの12ステップの深い理解と実践が反映されており、霊的な原理がビギナーにも分かりやすく説明されている素晴らしい本に仕上がっています。このブログではどの本でもなるべく新しい版を参照するようにしていますので、日本語訳されている1989年版をメインに据えつつ、適宜1996年版も参照していくことにします。

また、ビッグレッドブックと呼ばれるACA(日本ではACoA)の『ACAフェローシップテキスト』(2022)も無視するわけにはいきません。通常であれば、基本テキスト、体験記集、伝統の本、サービス組織の本と4冊に分けて出版されるものを、すべて一冊にまとめたおかげで600ページを超える厚い本になっていますが、12ステップの説明の部分はそれほど長いわけではありません。

さらに、上に挙げた3冊(実質的には4冊)はすべてACの12ステップですが、ACとは限らない共依存者のグループとしてCoDAがあります。CoDAのテキスト CoDA Book(1995)も必要に応じて取り上げていくことにします。

両親からの影響(親から受け継いだ特徴)

さて、ACの12ステップのステップ1は何と言っているでしょうか? 各団体のステップ1の前半を並べておきます。

| ACODA | われわれは機能不全家庭の影響に対して無力であり、1) |

| ACA | 私たちはアディクションの影響に対し無力であり、2) |

| ACoA | 私たちはアルコール依存症やその他の家族の機能不全の影響に対して無力であり、3) |

共通しているキーワードは影響(effect)です。そしてこの影響とはランドリーリストに挙げられた自己中心的な性格特性のことです。

これらの特徴は、ACが親から受け継いだものです。トニー・Aはこう述べています:

Often the alcoholic family appears to be functioning normally. This is because it is drawing upon an elaborate denial system to conceal the true force of the disease. Robbed of healthy, nurturing role models, the children in an alcoholic household adopt the sick behavior patterns that they witness daily. All too soon the innocent young boy who is beaten and viciously criticized by his raging, drunken father learns not to trust, to withdraw and to suppress feelings. He quickly recognizes that life is not safe and he begins to construct a series of inappropriate defense measures to ensure his survival. Ironically these defenses may include the same rage and criticism he got from his father.4)

多くの場合、アルコホーリックの家庭は正常に機能しているように見える。これは、精巧な否認のシステムによって、この病気の真の力が隠されているからだ。アルコホーリックの家庭の子どもたちは、健康的な養育のロールモデルを奪われているために、毎日目にする病的な行動パターンを身に付けることになる。酔っ払って怒り狂った父親に殴られ、悪意を持って批判された罪のない少年は、すぐに、信頼しないこと、距離を取ること、感情を抑圧することを学ぶ。彼はすぐに生活が安全でないことを認識し、自分の生存を確保するために一連の不適切な防衛手段を構築し始める。皮肉なことに、このような防衛手段には、彼が父親から受けたのと同じ怒りや批判が含まれうるのだ。(拙訳)

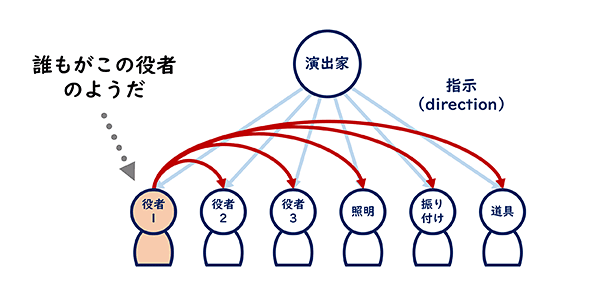

つまり、ランドリーリストの特徴は、親の考え方や行動をコピーしたものなのです。両親が子供をそのようにしつけたという面もありますが、むしろ子供のほうが親たちの(不健康な)考え方や行動を身に付けたのだと言えます。なぜならACには健康的なロールモデル(Role model)となる親がおらず、両親を真似るしかなかったからです。

『ACのための12のステップ』も同じことを述べています:

わたしたちが現在持っている態度や感情や行動の仕方は、幼い頃に経験したモデルやメッセージの直接の結果です。わたしたちは混沌の中で育ったので、適切な人間関係や意志決定の技術、あるいは原因と結果を認識することの価値――全ての行動は結果を伴うということ――を学びませんでした。5)

ところでアルコホーリクには、自分が嗜癖を抱えていることを認めたがらない否認がありますが、ACにも「自分は親と同じにはなっていない」という否認があります。この否認がとても強固な場合もあり、ACの共同体に加わって、ミーティングに何年も出続けて、ようやくそれを認めることができた、という話も聞きます。

しばしば見落とされがちなのは、アルコホーリクではないほうの親(父親がアルコホーリクであるならば母親)は一見したところ正常に機能しているように見えますが、アルコホーリクと同じように病んでおり、ACはそちらの親からも影響を受けるということです。アルコホリズムは家族全体に混乱をもたらしますが、アルコホーリクではないほうの親は事態を取り繕って、あたかも正常な状態であるかのように見せ掛けます。ACはそのような欺瞞工作も受け継ぐので、自分の家にはアルコールの問題はなかったと思い込んでいるACoAも少なくありません。

無力であるということ

ACが両親から影響を受け、両親の考え方や行動を受け継いでいることを認めたとしても、その影響に対して「無力である」ことを認めるのはさらに難しいことです。

ACという自覚がない時期から、すでにACは親には批判的です。「自分の親みたいな大人にはなりたくない」と思いながら成長し、親とは違った価値観を持った大人になろうと努力します。けれど気がついてみれば、自分と親とは「酒を飲むか飲まないか」ぐらいの違いしかありません。その現実が、いかに自分が親からの影響に対して無力であるか(親からの影響に抗えなかったか)を雄弁に物語ってくれます。

けれどACはなおも抗弁します。知らず知らずのうちに親と同じになってしまったのは「どうすれば親と同じにならずに済むか」を誰も教えてくれなかったからだ。けれど、いまはその現実に直面しているのだから、やり方さえ分かれば、その状態から自分の力で脱してみせる、と主張します。そして、ACの共同体はそのやり方を教えてくれるところだと期待するのです。

その考え方は、本当にアルコホーリクそっくりです。自分がアルコホーリクであることを認めた人たちも同じことを言います。知らず知らずのうちにアルコホーリクになってしまったのは恥ずかしいことだが、その現実に直面したからには、やり方さえ分かれば、自分の力でアルコホリズムという状態から脱してみせると主張します。けれど、自分で解決できるのだったら、その人はAAには来ていないはずです。

AAのステップ1は、自分の力では酒をやめ続けることすらできないことを認めることを要求します(第23回)。それはアルコールに対する敗北を認めることなのですが、多くのアルコホーリクは酒に対する敗北を認めることを嫌います。何としてでも自力で打ち勝たねばならない、他の人からの助けを(ましてや神からの助けを)得るなんてとんでもない、と思い込んでいています。

ACもアルコホーリクのこの特徴をそのまま受け継いでいます。親から受けた影響に対する敗北を認めることを嫌い、何としてでも自力でそれに打ち勝たねばならないと思い込んでいるのです。

ビッグレッドブックはこう述べています:

一見自立しているように見えても、私たちの人生はどうにもならなくなっている。社会的な地位を得ていることや、強迫的に自分一人で何でもやり遂げることは、回復していることにならない。意志の力や自己決断は、病んだ家族の中で育った影響に対しては役立たないことを理解しなければならない。6)

進行性、底つき

では敗北を認められないACはどうなるのでしょうか?

「嗜癖は進行性の病気である」という考えを12ステップ共同体は共有しています。ほっておいて良くなることはなく、長期的にみれば悪化していきます。一時的に良くなったように見えることもありますが、その後で再発してさらに悪化します。こうした考え方はAAやNAだけでなく、OAや性の共同体でも共有されています。

そしてビッグレッドブックでも、『ACのための12のステップ』でも、ACの共依存も進行性で時間とともに悪化すると述べています。7) 8) 共依存が「どんどんひどくなっていき、生活と正気が危うくなる」というのです。

ACの持つ共依存が自然には良くならず、悪化する一方で、一時期良くなったように見えても再発するのであれば、ACはランドリーリストの特徴に一生苦しみ続けるほかありません。しかもその苦しみは次第に増していくことになります。その進行性の苦しみが、ACに自らの否認を乗り越えさせます。つまり、他の嗜癖と同じように、ACの回復にも「底つき」が必要なのです。9)

多くのACは、家族の機能不全という用語は、自分の親の抱えていた問題を意味すると捉えます。それは間違いではありませんが、大人になった自分も親と同じ機能不全を抱えていること、つまり自分自身が機能不全であることから目を逸らしています。その機能不全は親から受け継いだものであるにしても、現在の自分を苦しめているのは(親の機能不全ではなく)自分自身の機能不全であることを認めなければなりません。しかもそれを自分では解決できないという嫌な現実を認めることが「底つき」であり、回復の始まりなのです

共依存

『ACのための12のステップ』のステップ1には、共依存とは何かを的確に説明してくれる名文があります:

わたしたちは今までの生活の大部分を、自分が安全に思い、安心を感じることができるように、他の人たちの振る舞いや考えや感情をどうにかしようと(manage)することに費やしてきました。わたしたちの内の何人かは、弱く無能に見えるように振る舞うことによって他の人をコントロールして、その人が自分に都合良く動いてくれるように操ろう(manipulation)と懸命に努力しているかもしれません。高い地位を獲得することに強迫的になっているかもしれません・・・10)

ACは他の人たちをコントロールし、操作しようとしていると述べています。多くの場合、それはACが子供の頃に自分の生存を確保するために身に付けた生存戦略です。

ビッグレッドブックも「コントロール」という項目を設けて、自分たちの共依存について詳しく述べています。一部を引用します:

アダルトチルドレンが子ども時代を生き延びるために身にっけた考え方の中で、コントロールは一番対処するのが難しいようだ。恐れがこの頑固な性格の根っこにある。・・・アダルトチャイルドにコントロールを手放せと言うことは、まるでパラシュートなしに飛行機から飛び降りろと言うのに等しい。回復するまでは、アダルトチャイルドはコントロールを手放す恐怖を抱えて生きている。この恐怖は言葉で表現されず、人を喜ばせることや薬物、その他の行動でおおい隠されていることがある。社会や友人から離れて孤立して生きるのは、自分がしていることを認めないままコントロールを維持する方法である。

ACAではコントロールを段階的に手放していくことを学ぶ。私たちにとってのパラシュートは、12ステップと自分なりに理解するハイヤーパワーである。恐れに対処することで、操作(manipulation)、受動攻撃性、偽りの親切などの著しい行動を手放す。これらは皆コントロールの形態であり・・・11)

どちらの本でも、共依存とは他者や状況をコントロールし、操作しようとすることであるとしています。ランドリーリストの性格特性は共依存の人の特徴なのです。

コンパルジョンとオブセッション

さて、『ACのための12のステップ』では巻頭で、共依存はアルコールや薬物と同じような嗜癖の一種であるという考え方を提示しています:

彼らの研究や経験によると、嗜癖的な行動とは、強迫観念・強迫行動(obsessive-compulsive disorder)からなる障害です。内的な喪失感あるいは空虚感を埋めるために、強迫観念ないし渇望が、人間関係やアルコールや食べ物や薬物やセックスやギャンブルなどを、駆り立てるように人に使わせるのです。12)

ロイたちは、共依存とは人間関係への嗜癖(あるいはある種の感情や行動への依存)であり、ACが「ACに共通の感情と行動」を手放せずにいるのはそれに嗜癖しているからだ、としています。これには明らかに、1980年代の共依存概念の変化(第18回)が反映されています。また、ACの問題は他のアディクションと同じ compulsion-obsession disorder すなわち強迫性障害であると捉えていることがわかります(cf. 第21回)。

これまでAA・NA・OA・性のステップの説明では、「アディクションのサイクル」という概念を使いました(第23回・第25回・第27回・第29回)。アディクションは、スリップをもたらすオブセッション(強迫観念)と、いったん嗜癖行動を開始してしまうとそれをコントロールできなくなるコンパルジョン(強迫的行動)の組み合わせだと説明しました。

しかし、どうやら共依存にはこの「アディクションのサイクル」という概念は当てはまらないようなのです。もちろん、「私の共依存にはアディクション・サイクルが当てはまる」とおっしゃって、自分の経験を僕に教えてくれた人がこれまで何人もいました。その人たちの経験を否定することはできません。けれど、少なくともACのテキストにはそのようなサイクルの概念は見当たりません。なので、共依存の人の場合、アディクションのサイクルが当てはまるかどうかは「人による」としか言いようがありません。

そもそも共依存の回復プログラムにおいては、ソブラエティやアブスティネンスに相当する概念がありません。スリップやリラプス(再発)という概念はあるものの、それは順調に回復を続けていたとしても起きてしまうもので、その部分についてステップをやり直して回復を補強するチャンスだとされています。13) 14)

アルコールや薬物の問題ならば、酒を飲んでいる・いない、薬を使っている・いないという明確な線引きが可能です。しかし共依存においては、他の人との関わりのなかで何がスリップで、何がスリップでないかを明確に線引きすることは困難です(むしろそのような線引きができると思ってしまうこともコントロールの一環です)。誰かが言ったように「共依存は毎日がスリップの連続」であり、スリップやリラプスの頻度や強度が減少していくというかたちで回復が実現していきます。

ソブラエティやアブスティネンスという概念が存在しないのであれば、アディクションのサイクルも成り立たないのは当然です。

そして『ACのための12のステップ』でも、ビッグレッドブックでも、オブセッションとコンパルジョンという言葉を頻繁に使いながらも、この二つの用語をほぼ同列に扱い、明確な区別をつけていません。

となると彼らが共依存が obsessive-compulsive disorder だと述べているのは、共依存にも他の嗜癖と同じようにアディクションのサイクルが成立するという主張ではなく、共依存が強迫性障害 (OCD)と同じだと主張しているのでしょう。つまり、共依存という病気は、その人が望んでいない思考や行為を強制し、繰り返し不合理な行動を取らせた挙げ句、本人が最も不利益を被り、時には周囲にも迷惑を掛ける・・・という点が他の嗜癖と同じであると言いたいのだと考えられます(第21回)。

強迫性障害は、例えば「手が汚れている」というオブセッション(強迫観念)が起こり、それが強い不安や苦痛をもたらすので、それを中和するために「ひたすら水道で手を洗う」というコンパルジョン(強迫行為)を繰り返すことになります。そして、自分のやっていることが不合理だと分かっていても、それをやめることができません。

トニーは、ACとは恐れにもとづいた人格(fear-based personality)だと繰り返し述べています。ACも内面に生じた強い不安に駆られて、自分が「安心・安全」を得られるように、すなわち生き残る(サバイブする)ために、他の人たちや状況をコントロールしようとする強迫行動に陥っていくのです。そして、自分のやっていることが自分を苦しめていることを理解したとしても、それをやめることができません。

アルコホーリクやアディクトが酒や薬をやめられないように、ACも共依存をやめられません(少なくとも自分の力では)。それが「~からの影響に対して無力」の意味です。

CoDAでは、共依存を、他者をコントロールしたり操作しようとする試みであり、それがうまくいかないときには人や状況を避けようとする試みだと定義しています。15) この定義はAC共同体の使っている共依存の定義と同じです。

自分自身の具体的な共依存を明らかにする

では、他の人たちや状況をコントロールしたり操作しようとするとは、具体的にどんな思考や行動なのでしょうか? それを表現したのがランドリーリストなのですが、ACのミーティングではそれを読み上げたあとで、幼い頃の生き残るための考え方や行動を大人になった現在も自分が繰り返していることを分かち合い、それによってアイデンティフィケーションを成り立たせていきます。16)

ただ、回復を実現させるためには「自分には共依存がある」という漠然とした理解を得ただけでは不十分だとトニーは指摘しています。自分の問題をより具体的に把握するために、ランドリーリストの14ある項目の中から自分に当てはまる者を抜き書きし、さらにその他の問題行動を書き加えて「自分だけのランドリーリスト」を作ることを彼は勧めています。その他の問題行動とは、(依存症にまでは至っていない)過剰な飲酒や過食、不適切な性行動、引きこもり、強迫的な嘘、浪費などです17)――ただし、これらがすでに嗜癖段階に達しているのならば、ACの問題よりも先にAAなどに行くべきです(第20回)。

この「自分だけのランドリーリスト」はステップ1の役に立ちます。そして、ステップ4・5の棚卸しなどを通じて自己理解が深まっていくと、このリストにさらに項目が追加されることもあるでしょうし、またそれがどのように両親から自分に受け継がれたかという理解も深まっていくでしょう。

また、CoDAでは、ボトムライン行動という考えを採用しています。これはSLAA(第10回)やSAA(第11回)で採用されていたボトムライン行動とほぼ同じ概念です。明らかなスリップをもたらし、回復を阻害する行動をリストアップし、それを避けるようにします。もちろんそれは、スポンサーと相談しながら作り上げていくものです。18)

このようなリスト作りが必要になるのは、共依存というものが、性の問題と同じように、具体的には何が問題となる行動なのかが人によって違っているからです。共依存の場合には他の嗜癖のようにスリップやリラプスによって回復が中断するということはないにしても、自分はどんな行動を避けるべきなのかを自ら明確にしなければ、共依存からの回復とは何かをイメージすることすら難しくなってしまうでしょう。OAや性の共同体で避けるべきことのリスト作りが行われているのと同様に、ACには「自分だけのランドリーリスト」作りが回復の最初の一歩になるのだと思われます。

- ランドリーリストの特徴は、親の考え方や行動をコピーしたもの。

- ACにも(自分は親と同じにはなっていないという)否認がある。

- 親から受けた影響に対する敗北を認めることを嫌い、何としても自力でそれに打ち勝たねばならない、と思っているあいだは、無力を認めることができない。

- 嗜癖が進行性であるように、共依存も進行性で悪化していく。

- 共依存とは他者や状況をコントロールし、操作しようとすること。

- ACは自ら望んで他者や状況をコントロールしようとするのではなく、共依存という病気がそれをさせている。

- 無力とはACが自分では共依存をやめられないことである。

- 自分自身の具体的な共依存を明らかにする「自分だけのランドリーリスト」作りは、ステップ1の役に立つ。

- ACODA, ACODAの12のステップ (acoda.org), ACODA.[↩]

- ACA, ACAの12のステップ (aca-japan.org), ACA.[↩]

- ACABRB, p.104.[↩]

- LL, Ch. 4, Family Drama.[↩]

- AC12 (1989), p.12.[↩]

- ACABRB, p.138.[↩]

- ACABRB, p.75.[↩]

- AC12 (1989), p.24.[↩]

- ACABRB, pp. 139-141.[↩]

- AC12 (1989), p.21.[↩]

- ACABRB, pp. 43-44.[↩]

- AC12 (1989), pp. 5-6.[↩]

- AC12 (1989), p.123.[↩]

- ACABRB, p.393.[↩]

- CoDA, CoDA Book, CoRe Inc, 2012, ch.2.[↩]

- LL, ch.6. Learning to Trust, Feel and Share.[↩]

- LL, ch.6 Identifying Our Issues.[↩]

- CoDA, ch.5 What is meant by bottom-line behaviors?.[↩]

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません