ビッグブックのスタディ (85) 私たち不可知論者は 12

前回は理性・知性・感性についての一般的な意味を説明しました。今回は、この三つが西洋哲学 ではどのような意味で使われているかです。それを知るために約2,400年前のギリシャ から話が始まります。

ソクラテスと無知の自覚

紀元前五世紀から四世紀にかけて、ギリシャのアテナイ に、ソクラテス、プラトン、アリストテレスという三人の哲学者がいました。この三人の哲学の全体を語るなんてことは僕にはできませんので、ここでは理性に関係したことだけに的を絞って説明していきます。

ソクラテス (470BC-399BC)は謎めいた人物です。彼は人々との対話を好み、書いた言葉は「死んだ会話にすぎない」として著作をまったく残しませんでした。ですから、彼のことは弟子たちや同時代の人たちが書いたものを通じて間接的に知るほかありません。しかし、それらの間には矛盾もあり、実際のソクラテスがどういう人物だったのかはよく分からない部分が多いのです。

彼はおよそ70才まで生きましたが、その晩年はアテナイの人々との哲学的対話を仕事にしていました。しかしこれは相手から報酬を得られる仕事ではなさそうで、彼がどうやって生計を立てていたのかは謎です。ともあれこの仕事のために彼は人々から嫉みを受け、告発され、死刑となりました。彼はなぜそのような仕事を選び、死んでいったのでしょうか?

彼は弟子を取らず、希望する者があれば対価を得ずに教えていました。ですから、彼の弟子と言われる人々はすべて自称弟子にすぎません。そのなかで最も有名な弟子がプラトン です。ブラトンはソクラテスとは対照的に、数多くの著作を残しました。そのほとんどは、師であるソクラテスが登場する戯曲 として書かれています――作中のソクラテスが語っている言葉は、本当にソクラテスが語ったことなのか、それともプラトンが自分の考えを師に語らせているだけなのか区別の付けようがありません。

プラトンの『ソクラテスの弁明 』は、告発されたソクラテスが裁判で自らを弁護した内容を述べています。そのなかから、彼が哲学的対話を始めるようになったきっかけや、その対話の内容をピックアップしていきましょう。

ソクラテスの友人カイレフォンはソクラテスの熱心な支持者でしたが、ある日彼がデルポイ の神託所で「ソクラテス以上の賢者はいるか」と伺いを立てたところ、「ソクラテス以上の賢者はいない」という神託 を巫女から得ました。カイレフォンからこの神託のことを聞いたソクラテスは驚きました。なぜなら彼は自分は決して賢くはないと考えていたからです。神は信託を通じて何を自分に示そうとしているのか・・・。思い悩んだソクラテスは、神意を探るために、自分以上の賢者がいることを示すことで神託を反証 しようと考えました。

彼は賢者という評判を得ている人たちを訪ねては、真理を知るための問答を行ないました。彼の意に反して、知恵者とされている人たちは自分の語っていることを理解しておらず、ソクラテスは逆にそのことを説明する羽目になりました。無知をさらけ出された相手のなかにはソクラテスを憎悪する者もいました。彼はまた様々な詩人や職人を訪ね歩きました。彼らは、自分に特定の才能や技能があることを根拠に、他の事も知り得ているとうぬぼれていました。

こうしたことから、ソクラテスは、自分も無知であるが、そのことを自覚しているだけ彼らより賢いと考えるようになりました(無知の知 、無知の自覚)。そして、あの神託は真に賢明な神に比べれば人間の持ちうる知恵は無に等しく、ソクラテスのように自らの智恵の矮小さを知る者こそが最大の賢者だと教えるものだ、と結論づけました。彼はこれを人々に知らしめるために、町を歩き回って賢者たちと対話することを仕事としました。1)

ソクラテスの問答(問答法 ・ソクラテス式問答法 )は、エレンコス(反対論証法)という独特の形式を持っていました。彼は賢者に対して、当時のギリシャ社会で大切にされていた徳目(例えば正義とか勇気などの倫理的概念)について説明を求めます。そして例えば相手が「正義とは○○である」と説明したとすると、ソクラテスは「○○ではない」ことを論理的に導いてみせ、相手の説明が不十分であることを示します。相手が別の説明を試みると、それも論駁してみせます。これによって、相手は何も言えない状態に陥ります。実はこのような行き詰まり(アポリア )にたどり着くことがソクラテスの狙いであり、それによって相手が知っていると思っていることを実は知らないことを指摘することでした。

十分に知っていると思っている人は知っていることに満足し、それ以上知ろうとはしません。自分は大切なことを知らずにいること(無知)をわきまえ、アポリアに留まることで、知ろうとする動機が生れてきます。それこそが、彼の「知への愛(philosophia、フィロソフィア→哲学)」であり、人々にそれを与えることが、神託を通じて与えられた神意であるとソクラテスは解釈していました。

ソクラテスの問答を脇で聞いていた人たちは、彼こそが真の賢者と称賛し、彼を真似る若者たちも増えましたが、当然のことながら敵もたくさん作ることになりました(人は自分の無知を暴かれることを喜ぶとは限りませんので)。彼は幼い頃からダイモニオン(ダイモーン からのお告げ)を受け取っていると公言していたことから、それを口実として「異神を信じ、若者の心を惑わせた」という罪で告発され、死刑となりました。

彼は取引によって減刑を得ることもできましたし、死刑執行までの間に逃亡することもできました。しかし彼はそれを選ばず、毒杯をあおって死を迎えました。

ソクラテスのこのエピソードからは、いくつかのことが読み取れます。一つは、超人的な力を持つ神に比べて、人間の持つ能力は極めて限られたものであり、人はそれをわきまえる必要があるということです。ギリシャ時代にはこれは「節制 (ソープロシュネー)」という重要な徳目の一つとされていたのですが、当時の人たちも簡単にそのことを忘れてしまっていたようです。もう一つは、ゆえに人間は容易に知を得ることはできないのですが、ソクラテスは「無知を自覚した上で、論理的な推論を重ねることで、人間は知に迫ることができる」ことを問答法を通じて示しました。この論理的な推論が、後に理性と呼ばれるようになります。

プラトンと直観的認識

プラトン (427BC-347BC)は、アテナイの名家の生まれで、若い頃は政治家を目指していましたが、当時のギリシャの政治の混乱や師ソクラテスの刑死によって現実の政治に幻滅し、哲学に転向しました。

彼の大きな功績は二つあります。一つは生涯にわたって30冊以上の哲学書を書いたこと、もう一つは、アテナイ近郊にアカデメイア という学園を作り青年を集めて教育したことです。プラトンは、哲学を学んだ若者が次世代の統治者になれば良い政治を行なうだろう(哲人王)と期待したのでした。

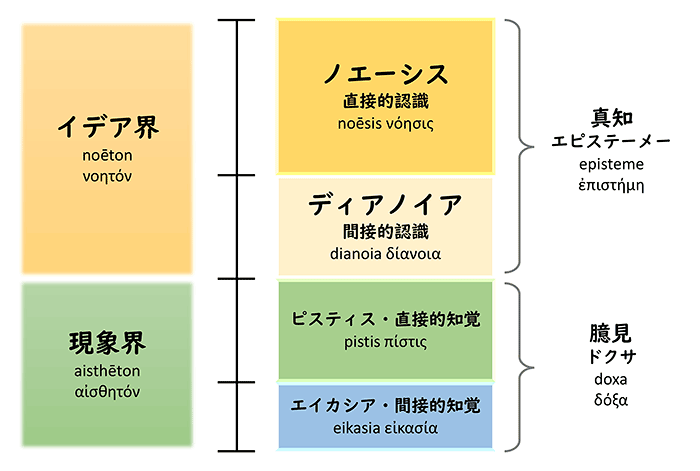

プラトンの哲学で最も特徴的なのはイデア論 という二世界説です。この世の中にあるすべてのものは変化を続けています(万物流転 )。しかしプラトンによれば、すべてのものにはイデア という永遠不変の原型があって、このイデアこそが真の実在、ものごとの本質だというのです。「すべてのものにイデアがある」のですから、師ソクラテスが追求した正義や勇気という倫理的な概念にもイデアがあり、ベッドや船といった物体にも、幾何学の円や美術の美にもイデアがあります。では、私たちはどうすればイデアを認識できるのでしょうか? 次の図は、プラトンがその著書『国家 』の第6巻で使っている線分の比喩 を図にしたものです。2)

私たちの感覚3)は生成流転する現実世界(現象界)を捉えることしかできません。プラトンは感覚をエイカシアとピスティスの二つに分けました。エイカシアは、間接的に対象を見ることです(e.g. 影絵の影を見る、写真を見る)。それに対してピスティスは、対象を直接見ることです(e.g. 影絵や写真ではなく原物を見る)。直接見た方がよく分かるので、ピスティスが上に置かれています。しかしながら、どちらにせよ感覚から得られるものは臆見 (ドクサ)4)でしかなく、イデアについての真知(エピステーメー)5)を得ることはできない、というのです。

イデアを認識するための手段としてプラトンはディアノイアとノエーシスを挙げています。プラトンはこの二つについては短い説明しかしていないため、後世の哲学者はその解釈に苦労しています。ありがちな解釈は、プラトンがディアノイアの例として幾何学を挙げ、ノエーシスを問答による把握としている6)ことを根拠に、ディアノイア(dianoia)は数理的なもの、ノエーシスは問答法であるとするものです。しかし、それだけの解釈ではプラトンが示した直接と間接の関係が適用されていません(問答法だって間接的なものだから)。

そこで、ノエーシスは問答法を使いながらも、その先にある直接的認識(すなわち直観)を指していると解釈するわけです。プラトンは『国家』と同時期の『パイドン 』およびそれに先立つ『メノン 』で、この直観について述べています。7)8) ただしそれは「線分の比喩」のような弁証ではなく、魂の不死(霊魂不滅)を説明する神話(ミュートス)です。

人間の魂は不滅であり、肉体が死んでも魂は存在し続け、また人間として生れてくる(転生 )という説をプラトンは作中のソクラテスに語らせています。転生を繰り返すことで、魂はあらゆることを学びますが、人間としてこの世に生れてくると、肉体の制限によってそれを忘れてしまうのです。だから、私たちは現在の人生で新しいことを知ったり学んだりしているようでいて、実は忘れていたことを思い出している(想起、アナムネーシス)だけだ、とプラトンは説きました。つまり、想起によって人は瞬間的にイデアを認識するのです――美しいものを見て「美しい」と感じるのは、魂が憶えている美のイデアが想起されるためだ、というわけです。

プラトンは直観的認識(ノエーシス)を論理的思考(ディアノイア)より上位に置きました。これによって、人間の論理的思考に限界を設定し、それより優れた直観という認識能力があるという考えを示しました。この直観がやがて知性(悟性)と呼ばれるようになります。

アリストテレス――ロゴスとヌース

さて、プラトンが老境に達する頃、アリストテレス (384BC-322BC)という青年がアカデメイアに入門しました。彼はその後20年間学んでプラトンの学問を余すところなく吸収しましたが、プラトンが亡くなると学園を去りました(なぜ去ったかは不明)。マケドニアの王に招かれて子息(後のアレクサンドロス大王 )の教育係になりました。アレクサンドロスが即位するとアテナイに戻り、リュケイオン という学園を作りました。アリストテレスは師プラトンの深い影響を受けながらも、彼独自の体系を作り上げました。

アリストテレスは、論理と知性を分けて考えていました。ソクラテスから受け継がれてきた論理的推論はギリシャ語でロゴス 10)です。一方で、そうした論理的思考によらない知性をアリストテレスはヌース11)と呼んでいます。論理的思考によらないのですから、ヌースはすなわち直感です。

アリストテレスは『霊魂論 』の第3巻で、ヌースには受動的なものと能動的なものがあると説いています。受動的なヌース(ヌース・パテーティコス)は、外界から感覚を通じて私たちにもたらされるものです。例えば、黄色くて、ピヨピヨ鳴く、ふわふわしたという情報が視覚・聴覚・触覚から入ってきたときに「かわええなぁ」と思うのは、感覚的・受動的直感です。

しかし、そこから「これはヒヨコだな」という認識は自動的には生れてきません。外から何かが働きかけて初めて認識というものがが成立するのだ、とアリストテレスは説きます。この働きかけるものが能動的なヌース(ヌース・ポイエーティコス、active intellect)です。それが何なのかという話は難しいから省きますが、ともあれ人間には能動的なヌースが備わっているわけです。そして、認識が結果とするなら、能動的ヌースはその原因です。原因には、そのまた原因というものが必ずあるわけで、そうやって原因の原因、そのまた原因・・とひたすら辿っていくと、最終的に宇宙の第一原因、不動の動者 、あらゆる知性の根拠としての神へとたどり着きます。つまり、能動的なヌース(直感)は、ロゴスによる認識を超えるもの、プラトンのノエーシスに通じる神的な、人間にとって最上のものだというのです。

このようにしてアリストテレスは、人間の認識能力として、受動的なヌース・論理(ロゴス)・能動的なノースという三つを提示したわけです。

キリスト教とギリシャ哲学の融合――スコラ学へ

さて、アリストテレスの死後350年経ったころ、ローマ帝国 の東の端でキリスト教 が始まりました。イエスの弟子たちはヘブライ語 を使っていましたが、ローマ帝国全体に布教するためにイエスの言葉をギリシャ語で書き残しました。後にこれが新約聖書 として編さんされることになります。

聖書がギリシャ語で書かれたことは大きな意味がありました。キリスト教をローマ帝国全体に広げるのに活躍したのが護教家と呼ばれる人たちでした。彼らはギリシャの教養を身に付けた上でキリスト教に回心したために、知的で明解な教義の解説を行うことができました。それは新興の宗教だったキリスト教に対する人々の警戒心を解くのに役立ちました。

護教家たちによる教義の知的な理解と解説は、キリスト教とギリシャ思想の融合という結果をもたらしました。三位一体 についての難解な神学的議論もその一つです。彼らはまるでギリシャ語の哲学書を読んで哲学を論じるように、新約聖書を読んで神学を論じました。聖書がギリシャ語で書かれなかったら、おそらくそのようなことにはならなかっでしょう――つまり新約聖書がギリシャ語で書かれたことでキリスト教が哲学的な性質を帯びるようになり、教義が論考の対象となったわけです。12)

ところでローマ帝国の公用語はラテン語 でしたが、帝国が東西に分裂した後は、東の帝国ではギリシャ語が公用語となりました。西の帝国は衰退し、いくつかの王国に分裂し、言葉も方言に分かれていきました(これが後にイタリア語・フランス語・スペイン語などのロマンス諸語 になる)。こうしてラテン語を読める人は減っていきました――西ヨーロッパでは、ギリシャ・ローマ時代の教養はいったん失われたのです。

その後に、西の帝国を神聖ローマ帝国 として再建したカール大帝 (768-814)は、宮廷人や宗教者に対してラテン語教育を行ないました。このカロリング朝ルネサンス はすぐに終息してしまったのですが、結果としてラテン語が西ヨーロッパの知識層の標準語となりました。カトリック教会 の標準語もラテン語になりました。ラテン語を話す人は誰もいないのに、ラテン語の読み書きが知識人に必須の教養という時代が長く続きました。

ラテン語の復興は、古代ギリシャ・ローマ時代の文化の再生を可能にし、11世紀以降はスコラ学 が盛んになりました。スコラ学は、カトリックの教義をギリシャ哲学 (主にプラトンとアリストテレス)によって理論付けするものでした。当然、アリストテレスのヌースとロゴスの考えも引き継がれることになりました。

スコラ学では、アリストテレスの宇宙の第一原因たる神と、キリスト教の全知全能の神は同じものと解釈されました。神は全知全能なので、推論を行なう必要はなく、すべてのことを瞬時に洞察します――つまり直観です。人間は神を認識したり理解したりはできませんが、「恩寵の光」と呼ばれる神の啓示によってそれが可能になります――これもやはり直観です。神の無限の知性に通じるものとして、直観が人間の認識の最上位に位置づけられました。これが知性(あるいは悟性)と呼ばれるものです。ラテン語の intellectus という言葉は、英語の intellect(知性)となりました。

スコラ学では、アリストテレスの宇宙の第一原因たる神と、キリスト教の全知全能の神は同じものと解釈されました。神は全知全能なので、推論を行なう必要はなく、すべてのことを瞬時に洞察します――つまり直観です。人間は神を認識したり理解したりはできませんが、「恩寵の光」と呼ばれる神の啓示によってそれが可能になります――これもやはり直観です。神の無限の知性に通じるものとして、直観が人間の認識の最上位に位置づけられました。これが知性(あるいは悟性)と呼ばれるものです。ラテン語の intellectus という言葉は、英語の intellect(知性)となりました。

一方で、一人ひとりの人間が信仰を持つ前から、生れながらにして与えられている能力があります(先行的恩寵 )。それが「自然の光」です。だから信仰を持っていない人間にも、理性(論理的推論)の能力は与えられています。これが知性の下に位置づけられました。ギリシャ語では logos でしたが、ラテン語では比率を示す ratio という言葉になりました。これは、プラトンがピタゴラス教団 の影響を受けて、真実は数学的に均整が取れているはずだと考えたことに由来します(線分の比喩でも説明に比率が使われていました)。ギリシャ語の logos は英語の logic(論理)に、ラテン語の ratio は英語の reason(理性)や reasoning(推論)という言葉になりました(だから理性=論理=推論なのです)。

ビル・Wが、77ページでは論理(logic)や推論(reasoning)という言葉を使っていたのに、78ページから80ページになると理性(reason)という言葉を使い出すのは、この三つが同じものだからです。

そして感性は、感覚や感情を指します。sensibus は、英語の sense という言葉の元になりました。

このようにして、プラトンやアリストテレスが提唱した知性(直観)>理性(論理)>感性(感覚)という序列がキリスト教神学と哲学の中に確立されました。直観が最上位に来るのはそれほど奇異なことではありません。多くの宗教が、人間が持つ我欲や雑念を取り除く修行をした上で得られる直感やひらめきを人間の持つ最上の認識能力として扱っています。

デカルトと理性への依存

17世紀にルネ・デカルト (1596-1650)という哲学者がいました。彼はフランスの生まれで、若い頃はイエズス会 の学校で学びました。当時学校で教えられていたのはスコラ学でしたが、デカルトはその内容に不満を感じました。それも無理のないことで、スコラ学では神学が最高の学問とされ、その他の学問(哲学を含む)は神学を補佐するものと考えられていました。しかし始まって500年も経過したスコラ学はすっかり硬直化していました。神学は当初のダイナミズムをすっかり失って、「天使は何人いるか」を論じるようなカビ臭い学問に成り果てていました。

そこでデカルトは、卒業後は「世間という大きな書物」に学ぼうと、旅に出ることにしました。三十年戦争 (1618-1648)でドイツ側の軍に加わった彼は、休暇の一日をドナウ川 のほとりの村で部屋に引きこもって過ごしました。その晩に夢を見た彼は、自分が哲学全体をリニューアルするという使命を神から与えられたと信じました。

前世紀から始まった大航海時代 は、ヨーロッパのキリスト教文化と他の地域の非キリスト教文化の交流が盛んになった時期でもありました。それにより、聖書とギリシャ哲学に基礎を置いたスコラ学が、ヨーロッパ内でしか通用しないローカルな学問に過ぎないことが明らかになっていました。

全人類に普遍的な学識を構築するにはどうすれば良いか。そのためには、信仰を持たねば手に入らない恩寵ではなく、人間が生れながらに備えている「自然の光」つまり理性に基礎を置くほかはない、とデカルトは考えました。

彼の編み出した方法的懐疑 は、疑う余地のあるものはすべて疑ってかかるという方法です。そうすると、自分自身ですら存在しているのか疑わしくなります。しかし、そうやって疑っている自分の存在は否定できません。それが有名な「我思う、ゆえに我あり 」(コギト・エルゴ・スム)です。これを第一原理として、彼は哲学を再構築しました。

デカルトは神の存在を否定したわけではありません。方法的懐疑を論じたのと同じ著書『省察 』の後半では神の存在証明を試みています。彼は同じ時代に異端審問にかけられたガリレオ(第82回)と同様に、キリスト教の教義を受け入れていました。また、人間の理性に無限の信頼を置いてもおらず、むしろ「自然の光を正しく使っている人はほぼ絶無だ」と嘆いてもいます。

デカルト以前の哲学は、最終的にギリシャ哲学の神話(ミュートス)あるいはキリスト教の説く創造神話に根拠を求めていました。デカルトはそうしたものを排除し、理性によって再検証可能なものだけを頼りにする、という科学的手法を哲学に導入しました。

カントによるコペルニクス的転回

イマヌエル・カント (1724-1804)はデカルトより百数十年後のドイツの哲学者です。あまり裕福な家の生まれでなかったカントは、大学の同級生に教えることで学費を稼ぎました。父親の死によって大学を辞めた後は、主に家庭教師をすることで生計を立てていました。彼は母校ケーニヒスベルク大学 で哲学を教えることを目指しており、チャンスもあったのですが、戦争もあってなかなか実現しませんでした。30才頃にようやく大学の私講師になりました。

私講師というのは、大学から給料は払われず、授業を受ける学生から授業料を取って収入とする仕組みです。聴講者の数が収入に直結するため、魅力ある講義をしなければなりません。社交的なカントの授業はユーモアに富んだ分かりやすいものだったそうです――しかしその表現力は著作には活かされていないようで、彼の本は難解です。

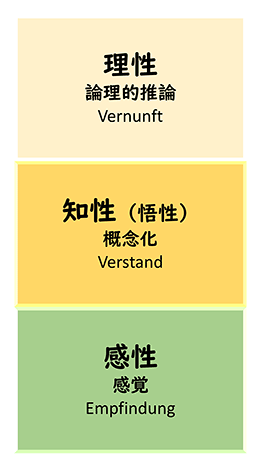

46才の時に、ようやく哲学の正教授に任命され、さらに10年後には有名な『純粋理性批評 』を出版しました。彼はまず、人間がどのように世界を認識しているかを論じました。それによると、五感から入ってきた情報を時間と空間という形式に従ってまとめるのが感性であり、感性からの情報を概念化するのが知性であり、知性からの情報を使って推論するのが理性だというのです。

これで分かるとおり、彼はアリストテレス以来の直観の存在を否定しました。そして知性(ドイツ語ではVerstand、英語のunderstand)を五感情報の概念化理解の仕組みとして理性(Vernunft)の下に位置づけました。それにより理性>知性>感性の順になりました。この、知性と理性の順が入れ替わったことを「認識論におけるコペルニクス的転回 」と呼びます。

理性が最上位に置かれたからといって、理性に無限の可能性が与えられたわけではありません。むしろ、人間の認識は感性・知性・理性それぞれのレベルで制約を受けており、その制約の中でしかものごとを認識できません。だから、神のような超越的な存在は(そしそれが存在したとしても)人間はそれを認識できないというのです。彼はそれを証明するために、先人たちによる神の存在証明をことごとく論駁してみせました。

理性が最上位に置かれたからといって、理性に無限の可能性が与えられたわけではありません。むしろ、人間の認識は感性・知性・理性それぞれのレベルで制約を受けており、その制約の中でしかものごとを認識できません。だから、神のような超越的な存在は(そしそれが存在したとしても)人間はそれを認識できないというのです。彼はそれを証明するために、先人たちによる神の存在証明をことごとく論駁してみせました。

神が存在したとしても、人間はそれを認識できない――これは強力な不可知論です(不可知論 (agnosticism)という言葉が登場するのはもっと後ですが)。

さらに彼は7年後に出版した『実践理性批判 』で道徳を論じました。人間の現実世界への認識は、前述のように感性その他の制約を受けているために限界がありますが、道徳律のような人間の思考の中で完結するものは制約を受けません。人間の人格は本来自由であり、理性は道徳律を認識して実践することができるはずで、だから人間は快楽に流されずに義務に従って行動すべきなのだと説きました(義務論 )。

デカルトは哲学を神学のくびきから解放し独立した学問にしたわけですが、カントは道徳を宗教とは無縁なものとして独立させました。どちらも人間が生れながらに持っているとされる理性を根拠にしていました。

啓蒙思想とその限界から誕生したAA

中世まで、道徳的に生きるとは神の教えを忠実に守ることであり、王の忠実な臣民になることでした。しかし、カントは、人は理性によって道徳的に生きることができると説きました。そうなると、宗教や王権 の支配を受ける必要はなくなってきます。そこから人権 や民主主義 の思想が生れてきました。

ただし無知な状態のままでは人は理性を正しく働かせられません。そこで、人々を教育することで、その人たちを蒙昧な状態から脱させることができるという考えが生れてきました。それが啓蒙思想 です。それまでも対象をエリートに限定した教育は存在しましたが、近代になって国民全体に対する教育が行なわれるようになったのは、民主政治を機能させ、人間を自律的に道徳的に生きさせるためなのです。

啓蒙思想は、社会契約論 や三権分立 などの近代的な政治思想を生み出しました。同時に、啓蒙思想は旧体制(宗教と王権)に対する批判と破壊の精神も備えていました。その批判精神が最も高まったのが18世紀のフランスで、フランス革命 (1789-1795)が起き、王政が打ち倒されました。アメリカは1775年から1783年まで独立戦争を戦いましたが、この国は最初から王や貴族を持たない民主国家として誕生しました。このようにして18世紀末に市民社会 が出現しました。現代社会に生きている私たちが自由とか平等を謳歌していられるのも、18世紀の啓蒙思想のおかげなのです。

この批判精神は宗教にも向けられました。宗教は来世で救われるためには現世では禁欲的に暮らさなくてはならないと教えていましたが、啓蒙思想では欲望を人間の自然な状態として肯定的に捉えるようになりました。つまり、恋愛や社会的成功などの欲望も、その充足も決して不道徳ではない、とみなされるようになったのです。これによって啓蒙思想は快楽主義 的な性質も持つようになりました。

さらにはイギリスで始まった産業革命 が各国に波及し、科学が進歩してくると、人間の発展の可能性は無限だと考えられるようにもなりました。それはつまり人間の理性の可能性を無限とすることでもあります。

プラトンやソクラテスの哲学は、理性が直観の下に置かれていたことから、理性に限界があることは自明なことでした。キリスト教は当然のことながら神の恩寵を人間の理性より上に置き、理性を限界あるものとして扱いました。デカルトやカントは、人間は理性を頼りにすべきと説きましたが、彼らはまだ人間の理性の可能性を限定的に認めただけでした。しかし、産業革命以降の時代の進歩は、人間の理性が無限の可能性を持つことを人々に期待させました。啓蒙思想は理性の限界を取り払う思想となっていったのです。

啓蒙思想家たちは、啓蒙による理性の解放が人間の幸福をもたらすと考えていたわけですが、実際に実現したのは欲望中心の社会であったと言えます。欲望社会の一つの頂点が黄金の20年代 と呼ばれた1920年代のアメリカでした。それについては、第一章のビルの飲酒時代を扱うときに説明しました(第33回・第34回)ので省きますが、世の中すべてが右肩上がりの時代は、1929年の株価大暴落によって突然終わり、その後は世界恐慌 が長く続きました。

つまりAAが誕生した1930年代は、啓蒙思想が限界を迎えたことが明らかになった時代だったのです。ステップ1の無力とは、科学(医学や心理学)は自分たちを救えないという絶望を表します。またそれは、人間の理性が自分たちの生命や最低限の社会的地位すら守れないという諦念でもあります。ビル・Wたちは、カール・ユングやウィリアム・ジェームズの思想に触れることにより、宗教的なものに救いを求め、実際にオックスフォード・グループで救われました。

だから、AAのメッセージは、啓蒙思想によって否定された宗教的価値観を再評価するものです。その点では、反デカルト、反カント、反啓蒙思想と言えます。ただし、啓蒙思想が行なったような古い価値観の徹底的な否定と破壊をAAは行ないませんでした。むしろ理性(論理)を高く評価しつつ、理性には限界があることを明言したわけです。それが、ビッグブックの77ページの「論理というのは良いものだ」で始まる段落以降で示されています。

では、理性の限界を超えた先は何を頼れば良いのか。ステップ11の説明には inspiration や intuitive という言葉が出てきます(BB, pp.123-125)。つまり直観です(日本語版では直感や霊感と訳されている)。理性を最大限働かせても判断できない場合には、直感や霊感に頼ることを推奨しています。もちろんステップ11以前に、神と自分の間にある障害物を取り除いていくという作業が欠かせないのですが、12ステップが理性より直観を上位に置いていることは間違いありません。改めてスコラ学の図を示しておきます。

では、理性の限界を超えた先は何を頼れば良いのか。ステップ11の説明には inspiration や intuitive という言葉が出てきます(BB, pp.123-125)。つまり直観です(日本語版では直感や霊感と訳されている)。理性を最大限働かせても判断できない場合には、直感や霊感に頼ることを推奨しています。もちろんステップ11以前に、神と自分の間にある障害物を取り除いていくという作業が欠かせないのですが、12ステップが理性より直観を上位に置いていることは間違いありません。改めてスコラ学の図を示しておきます。

啓蒙思想と12ステップの関係については、第42回でも触れました。また、アーネスト・カーツ(Ernest Kurtz, 1935-2015)は『アルコホーリクス・アノニマスの歴史』の第七章で啓蒙思想とAAの関係について論じています。ご興味のある方は参照ください。

理性では信仰に達せない

ではビッグブックに戻りましょう。

私たちのある者は、信仰という希望のある向こう岸に向かって、すでに「理性の橘」をかなりのところまで渡りかけていた。・・・私たちは理性でここまで来られたことに感謝していた。だがなぜか、対岸に上陸するための一歩を踏み出すことができなかった。理性だけに頼って長いこと何とか持ちこたえてきた私たちは、その頼みの綱を失いたくなかった。13)

不可知論者は自分の知性を頼りに生きています(p.72, 第80回)。それはすなわち、自分の論理的な思考能力(=理性)を頼りにしているということでもあります。だから、不可知論者は信仰を得ようとするときでさえ、人間の持っている最も頼りになるもの(と本人は思っている)理性を頼るのです。しかし、信仰という向こう岸に渡るためには、理性から離れなくてはなりません。すなわち、理性には限界があることを認め、その限界を超えたことに対して理性を使うのをやめなくてはならないのです。

しかし、アルコホーリクが酒を飲むことで人生を生き抜いてきたように、不可知論者は理性を頼りに生き抜いてきました。理性を離れて、いったいどうやって生きていったら良いのか、不可知論者には見当もつかないのです。

必要なことはただ一つ。理性(論理的思考)には明らかな限界があることを認めるだけなのですが・・・・。

付言

いくつか書き足しておきます。

- 理性の限度を認めない人たちは、酒や薬をやめられない人たちに対して「理性を正しく使えていない」と非難を浴びせます。アルコホーリクもそのことで自分自身を非難します。無力を認めるとは、つまりアルコホリズム(アディクション)は理性の限界を超えた問題であると認めることでもあるのです。ところで、ステップ1の問題とステップ2の解決は一枚の紙の表裏の関係にあるわけですから、ステップ1で無力を認めながら、ステップ2で理性の限度を認めないのであれば、それは無力を認めたことにならないのです。理性の限界を認めて初めて、私たちは理性を越える何かを信じることができるようになるのです。理性を越えた何かとは、自分を越えた何かにほかなりません。

- 第四章の66ページと第五章の90ページには、哲学は私たちを救えなかったとありますが、この哲学はデカルト以降の哲学を指しているのでありましょう。

- 第四章のこのあたりを読むときは、論理(logic)・理性(reason)・推論(reasoning)14)が同じものを指していることを踏まえて読むと、混乱せずにすむと思います。

では次回。

- 哲学では人間の持っている論理的な推論の能力を「理性」と呼ぶ。

- ギリシャ時代以降、理性には限界があると考えられてきた。

- デカルトやカントも、理性の限界を取り払うことには慎重だった。

- 18世紀の啓蒙思想の広がりと、19世紀以降の科学の進歩が、人間の理性には限界がないという考えを生み出した。

- AAや12ステップが誕生したのは、啓蒙思想(人間の理性には限界がないとする思想)が限界を迎えた時代だった。

- 理性(論理的思考)には限界があることを認めて初めて、私たちは理性を越える何か(自分を超えた力)を信じることができるようになる。

- プラトン(久保勉訳)『ソクラテスの弁明・クリトン』, 岩波書店, 1927, pp.21-28.[↩]

- プラトン(藤沢令夫訳)『国家』(下), 岩波書店, 1979, pp.85-92, (509D-511E).[↩]

- αἴσθησις、aisthēsis、アイステーシス。[↩]

- doxa、δόξα、ドクサ。[↩]

- episteme、επιστήμη、エピステーメー。[↩]

- 『国家』, pp.88-90, (510B-511C).[↩]

- プラトン(岩田靖夫訳)『パイドン: 魂の不死について』, 岩波書店, 1998, pp.54-68, (72E-77).[↩]

- プラトン(藤沢令夫訳)『メノン』, 岩波書店, 1994, pp.46-50, 80-82 (81-82, 85E-86C).[↩]

- 國方栄二『プラトンのミュートス』, 京都大学学術出版会, 2007, pp.5-6.[↩]

- logos、λόγος。[↩]

- nous、νους。[↩]

- 伊藤邦武他『世界哲学史 2巻 世界哲学の成立と展開』, 岩波書店, 2020, 第二章.[↩]

- BB, p.78.[↩]

- p.77では推理、p.78では理性の力と訳されている。[↩]

最近のコメント